من الرعب إلى التأمل الوجودى:

110 أعوام من «فرانكشتاين»

آلاء شوقى

«كنت خيرًا طيبًا؛ لكن البؤس جعل منى شيطانًا».. عبارة موجعة، قالها مخلوق ابُتكر من شرارة علمية، ليجد نفسه منبوذًا فى عالم، لم يطلب أن يكون جزءًا منه.. هكذا نسجت «مارى شيلى» روايتها الخالدة «فرانكشتاين»، التى لا تزال بعد أكثر من قرن تُلهم صناع السينما بأبعادها الأخلاقية، والفلسفية العميقة.

فمنذ أن خرجت الرواية إلى النور عام 1818، تحولت إلى حجر زاوية فى أدب الرعب، والخيال العلمى، لكن تأثيرها لم يتوقف عند حدود الأدب.. فخلال عقود طويلة، ألهمت الرواية العديد من الأعمال السينمائية، بداية من الكلاسيكيات الصامتة فى ثلاثينيات القرن العشرين، وصولًا إلى الأفلام المعاصرة التى تناولتها من زوايا فلسفية، وتجريبية، وحتى تجارية.

وفى الوقت الحالى، يجد عشاق الرواية أنفسهم أمام فيلم جديد يُعرض خلال الأيام المقبلة فى تجربة سينمائية قد تعد الأكثر شاعرية فى تاريخ هذه الأسطورة.

فيلم بعباءة فلسفية مبتكرة

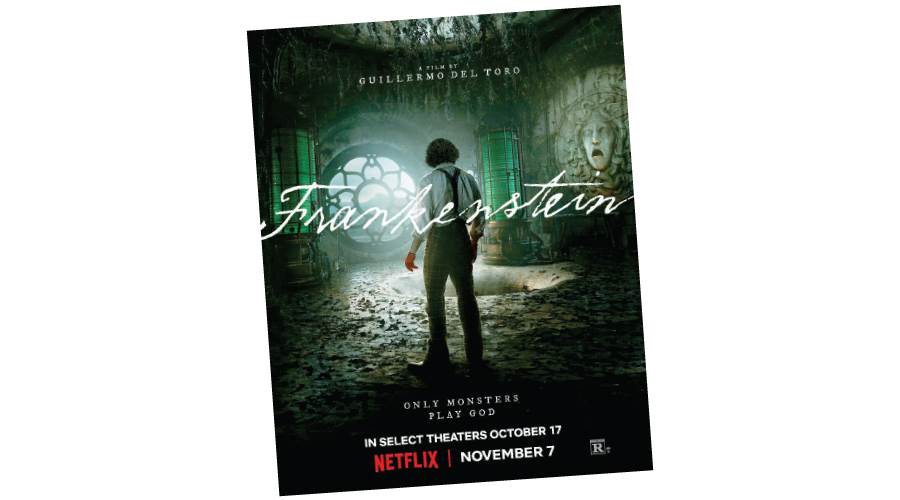

فيلم (فرانكشتاين) الجديد للمخرج المكسيكى «جييرمو ديل تورو» –المقرر أن يعرض على شاشات العرض فى الولايات المتحدة فى 17 أكتوبر الجارى، وعلى منصة (نتفليكس) فى 7 نوفمبر المقبل- سيُعرض كواحد من أعمق وأجرأ القراءات السينمائية لهذه الأسطورة الروائية، ليس لإنتاجه الضخم فحسب، بل لأنه يستدعى روح الرواية الأصلية، ويعيد تأملها، انطلاقًا من موقع إنسانى، وفنى، وفلسفى بالغ الحساسية.

فالفيلم -الذى عُرض لأول مرة فى «مهرجان فينيسيا السينمائى» فى دورته الـ82- وصفه مخرجه بأنه (خلاصة حياة)؛ موضحًا أنه مشروع ظل يتخمّر فى روحه لأكثر من 30 عامًا، منذ أن كان طفلًا يشعر بأنه مخلوق غريب فى عالم لا يرحم.

وفى قصة هذا الفيلم لا يقدم «ديل تورو» للمشاهدين وحشًا –مثلما جرت العادة-، بل إنسانًا مرفوضًا؛ كما أنه لا يروى قصة رعب، بل تأملًا وجوديًا فى الحب، والهوية، من خلال سرد ثلاثى، يتنقل فيه بين منظور «فيكتور فرانكشتاين»، والكائن المُختلق، والراوي.

فتبدأ الحكاية على ظهر سفينة بالقطب الشمالى، حيث يُعثر على «فيكتور فرانكشتاين» الذى يلعب دوره الممثل» أوسكار إيزاك»، فى حالة صحية متدهورة؛ وسرعان ما يظهر الكائن المُبتكَر، الذى يجسده «جاكوب إلوردى» يطالب برؤية مُبتكِره.

من هنا، ينفتح الفيلم على بنية سردية متعددة الأصوات، ومع ذلك، لا يتم تقسيم القصة إلى فصول منفصلة، لكنها تنساب بسلاسة بين منظور الراوى، ورؤية المُبتكِر، وصوت المُبتكَر.

هذه التعددية –وفقًا لآراء النقاد- منحت القصة أبعادًا فلسفية جديدة، وتعيد التوازن بين من يروى، ومن تُروى عنه؛ معتبرين أن المُبتكَر هنا ليس مادة للرعب، بل مرآة للخذلان الإنسانى، فهو كائن لم يُمنح اسمًا، ولا مكانًا.

ومع ذلك، يحمل فى قلبه كل الأسئلة التى تهز صميم الوجود: من أنا؟، ولماذا تم ابتكاري؟، وما الذنب فى أن أكون مختلفًا؟ أما شخصية الأبطال، فيعد «فيكتور»، ليس مجرد عالمًا نرجسيًا فحسب، بل شابًا ممزقًا بين شغفه العلمى، وخوفه من العاطفة، والارتباط، والمواجهة؛ هو مُبتكِر مهووس بالكمال، لكنه يعجز عن احتواء ابتكاره، فيفر منه، مثلما يفر من فشله، ومن ذاته.

وفيما يخص العلاقة بين المُبتكِر والمُبتكَر، فتُبنى فى الفيلم لا كصراع بين قوى وضعيف، بل كفجوة إنسانية، حيث لا يوجد فى الفيلم (وحش)، بل (ابتكار) لم يجد يدًا تمسك به؛ وبينما تتراكم مشاعر الذنب لدى المُبتكِر، ينمو الوعى داخل المُبتكَر، وهو ما اعتبره بعض النقاد أن هذا التوازى بين الشخصيتين يشبه رقصة مأساوية، كل منهما يطارد الآخر، ليس طلبًا للانتقام، بل بحثًا عن معنى، وعن اعتراف، وعن لحظة فهم متبادلة.

صناعة الفيلم.. فن من نوع مميز

واحدة من أجمل مزايا الفيلم الجديد، تكمن فى المشاهد البصرية المبهرة؛ فالمخرج «ديل تورو» -المعروف بشغفه بالتفاصيل- رفض الاعتماد على المؤثرات الرقمية، واختار بناء كل شيء بواقعية مذهلة، بداية من مختبر «فيكتور» فى قصر أسكتلندى منعزل، إلى السفينة الخشبية التى تُفتتح بها القصة وتُختتم.

وفى هذا الصدد، علق «ديل تورو» على صناعة الفيلم قائلًا، إن: «المؤثرات الرقمية للجبناء.. أنا أبحث عن الأشياء التى يمكن للممثلين لمسها، واستنشاقها، والشعور بها»؛ وهو ما اعتبره النقاد أنه توجه أعطى الفيلم طابعًا حيًا واستثنائيًا، حيث شعر الممثلون – بحسب تصريحاتهم – بأنهم يعيشون داخل الحكاية، لا يمثلونها.

أما فيما يخص التعامل مع نص الرواية الأصلى، فرغم وفاء «ديل تورو» الكبير للرواية، فإنه لم يعامل نص «مارى شيلى» كرواية مقدسة جامدة، بل كنص حى قابل للقراءة فى ضوء الأسئلة المعاصرة.

وفى هذا السياق، لا يصور الفيلم الرعب –مثل سابقيه- بقدر ما يتأمل فى مفاهيم، مثل: الهوية، والاختلاف؛ وكأن المُبتكَر، هو صورة رمزية لكل من يشعر أنه (زائد عن حاجة المجتمع)، أو (غير مفهوم) فى مجتمعه، وهو ما أكده «ديل تورو»، حينما قال، إن: «هذا ليس فيلمًا عن الوحوش، بل عن الحب.. عن الغفران.. عن ماذا يعنى أن تكون إنسانًا فى عالم يرفض التعقيد، ويقدس التصنيف».

قرن من التأويل

إن رواية «مارى شيللى» كانت –دائمًا- نصًا مفتوحًا للتأويل.. ورغم أن الرواية تُقرأ عادةً كتحذير من التجاوز العلمى، فإن جوهرها أعمق من ذلك، تحديدًا فى التساؤلات التى تدور فى فلك: ما الذى يصنع من الإنسان إنسانًا؛ أهو العقل، أم الجسد، أم الحب، أم الاعتراف به من قبل الآخر؟!

وانطلاقًا من تلك الأفكار، والقصة المبهرة، قدمت السينما منذ عام 1915 مئات النسخ من أفكار الرواية، إذ يقال إنه اعتبارًا من سبتمبر 2025 تضم مجموعة مكونة من 430 فيلمًا روائيًا معروفًا، و193 فيلمًا قصيرًا، و332 مسلسلًا تليفزيونيًا وحلقة تليفزيونية نسخة أو تفسيرًا لشخصية وحش «فرانكشتاين».

ومن أهم الأفلام التى تناولت تلك القصة، فيلم (Frankenstein ) الذى عرض عام 1931، حينما جسد «بوريس كارلوف» دور الوحش الصامت والمفجع، والذى يظل الأيقونة الأولى التى زرعت فى وجدان الجمهور صورة الوحش الذى -رغم مظهره المرعب- يحمل فى عينيه وجعًا إنسانيًا عميقًا، لأن «كارلوف» جعل المخلوق صامتًا، لكن تعابير وجهه وحركاته توحى بالبراءة، والهروب من الرفض؛ وأكد الفيلم أن الوحش، هو نتاج الخوف البشرى من المختلف والمجهول.

على الجانب الآخر، كان فيلم (Mary Shelley>s Frankenstein)، الذى صدر عام 1994 من إخراج «كينيث براناه» الذى لعب –أيضًا- دور «فيكتور فرانكشتاين»، بينما جسد «روبرت دى نيرو» دور الكائن المبتكَر، أكثر الاقتباسات السينمائية وفاءً لرواية «مارى شيلى» الأصلية، مع بعض الاختلاقات، إلا أن قصة الفيلم ركزت أكثر على الدراما الإنسانية، وأعطت حوارات عميقة بين «فرانكشتاين» والكائن المُبتكَر، مما جعلها عملًا دراميًا أكثر من كونه فيلم رعب تقليدي.

ثم جاءت نسخة «تيم برتون» فى فيلم (Frankenweenie) عام 2012، التى نقلت القصة إلى عالم الرسوم المتحركة، مقدمة نوعًا من الحنين الطفولى، بعيدًا عن الرعب والدراما الثقيلة.

ورغم اختلاف النغمة والأسلوب، قدم مخرج الفيلم «تيم برتون» رؤية محبة ومؤثرة عن اختلاق الحياة، والمخاطر المرتبطة به، لكنها كانت أكثر ملائمة لجمهور العائلة.

وفى عام 2014، حاول فيلم (I, Frankenstein)، بجرأة تحويل القصة إلى فيلم حركة وإثارة حديث، حيث أُعطى المخلوق شخصية خارقة وقوى قتالية، مما خدم الفانتازيا لكنه نزع عن القصة جوهرها الإنسانى العميق، فخرج الفيلم بلا روح.

فى النهاية، يمكن القول إن كل جيل قرأ «فرانكشتاين» بطريقته، ففى حين رآها البعض تحذيرًا من طغيان العلم، قرأها آخرون كصرخة ضد الرفض الاجتماعى، أو دعوة لتأمل حدود الأبوة والهوية.

وهكذا، بعد أكثر من قرن على ولادة القصة، لا تزال رواية «فرانكشتاين» ترفض أن تغلق، وفى كل مرة تولد بأسئلة عصرها، وكلها تهدف إلى إجابة واحدة، وهى أن (الوحش) الحقيقى ليس من اختلف شكله، بل من ساء مكنونه.