مذكرات النضال والقمع فى دولة "الملالي"

ايمان علي

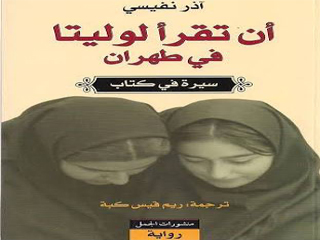

فى حوارى معها فى 2010 عقب صدور ترجمتها لرواية «أن تقرأ لوليتا فى طهران» للكاتبة والأستاذة الجامعية الإيرانية آذر نفيسى، علّقت ريم قيس كُبّة، المترجمة والشاعرة العراقية، بأن «هذه السيرة مكتوبة لقارئ أجنبى فى المقام الأوّل».. هذا باختصار جزء من الحُكم الذى يُمكن توجيهه إلى أعمال الجيلين الثانى والثالث من الكتّاب الإيرانيين، وأغلبهم ترك إيران، التى تناولت الثورة.

كتبت آذر نفيسى، المُقيمة فى أمريكا، روايتها بالإنجليزية، وصدرت عام 2003، لتفضح عجز إيران الإسلامية عن استيعاب تطوّرات الزمن الماضى واللاحق.. عن عمليات إعادة إنتاج الهوية الإيرانية والإحساس بالاغتراب فى بلد المنشأ. اختارت المؤلفة رواية فلاديمير نابوكوف «لوليتا» لتدريسها إلى طلابها فى الجامعة، لتُشير إلى تقاطع ما مع الفضاء الواقعى القمعى الاستبدادى الذى عاشته البلاد بعد الثورة الإسلامية فى 1979. فهومبرت بطل نابوكوف فى الرواية، الذى يغتصب الطفلة لوليتا ويسمح لنفسه بسرد حكاياتها بلسانه هو، يُشبه عند تأويل نفيسى حُكّام إيران الذين يقلِبون الحقائق ويغتصبون البلد وحقوق مواطنيه فى التعبير والتصرّف.

لم تكن رواية «أن تقرأ لوليتا فى طهران» التى صدرت ترجمتها العربية عام 2009 عن دار الجمل، الأولى فى رصد إيران بعد الثورة الإسلامية. فهناك «سجينة إيران» لمارينا نعمت، عن تجربة سجنها ضمن مئات عارضوا الخمينى، ورصدت فى هذه الرواية التحوّلات فى المجتمع الإيرانى بعد الثورة. وهناك رواية «رجم ثريا» للصحفى الفرنسى ذى الأصول الإيرانية فريدون جم عن العنف الذكورى بعد توطيد الخمينى لحكمه فى إيران بعد إطاحة الشاه.. وأخيرا كتاب «إيران تستيقظ.. مذكرات الثورة والأمل» لشيرين عبادى، عن وضع المرأة الإيرانية بعد الثورة وفرض الحجاب.

وفى تعليق أنطوان جوكى، الكاتب والمترجم من الفرنسية، على احتفاء مجلة «أوروبا» الفرنسية عام 2012 بملف خاص عن الأدب الإيرانى كتب: «انطلقت ورشة التحديث فى إيران فى بداية القرن العشرين، على إثر الهزائم العسكرية المتتالية لهذا البلد، ولعب النموذج الأوروبى دورا مركزيا فى هذا التحديث».. فظهرت الرواية التاريخية التربوية. ثم مع ثورة 1979 واندلاع الحرب مع العراق فى الثمانينيات بدأت «مرحلة سوداء للأدب الإيرانى»، بسبب سيطرة ورقابة وقمع نظام الملالى.

كتابٌ كثر اختاروا الرحيل وأصدروا صحفا ومجلات فى أوروبا وأمريكا. وأصبح هناك قسط من الأدب الإيرانى يُمسى «أدب المنفى». نتكلّم هنا بالتحديد عن السرد أو النثر الإيرانى. الرواية لا الشعر، الذى تغذّى أيضا بحسب جوكى من تجربة المنفى التى جدّدت تعابيره وجمالياته.

تاريخ موجز للأدب الإيراني

كان البحث عن الأدب الإيرانى وتصويره للثورة، وكيف يُمكن النظر إلى هذا التاريخ بعد أربعين عاما على الثورة الإسلامية الإيرانية، فُرصة لتقليب دواليب الشبكة العنكبوتية، فتعرّفنا على مقالات عديدة أفادت بأن حراكا داخليا فى إيران اليوم ومنذ سنوات، لا يزال يُعبّر عن نفسه بحدّة ويتخّذ صورة نقاشات دائرة بين أوساط الأدباء والإعلاميين الإيرانيين حول «كيف يمكن للأدب الفارسى الكلاسيكى أن يفك طلاسم فهمنا للحياة فى إيران اليوم؟ ومن هُم الكتّاب الإيرانيّون المُعاصرون الذين يمسكون بأصل التعقيد الغنى للحياة اليومية فى طهران وخارجها؟».

ورغم أن أغلب هذه المقالات فى لغات غير العربية، وتتحدث عن ترجمة الأدب الإيرانى إلى الإنجليزية مثلا، إلا أنها مفيدة لنا كعرب للتعرّف على صورة أدقّ من الداخل الأدبى، خاصة مع قدم وتنامى اتجاه دور النشر العربية إلى ترجمة الأدب الإيرانى. وفرصة للخروج من ضيق التصوّر عن الأدب الإيرانى الذى يقف عند شاهنامة الفردوسى وشعراء فُرس عظام كالرومى والخيام وسعدى وحافظ الشيرازيين وناصر خسرو والعطّار والجامى.

اخترتُ هنا مقالة بالإنجليزية لصالح مكتبة المجلس الثقافى البريطانى بعنوان «تاريخ موجز للأدب الإيرانى». تُلخّص فيه الكاتبة الإيرانية نعمة مالك محمّدى تاريخ إيران الأدبى الحديث فى الماضى والحاضر، وتُحاول أن تُجيب عن سؤال: ماذا يُمكن أن يُخبرنا الأدب الإيرانى الحديث عن كُتّابه والمجتمع الذى خرج منه؟

يُحبّ الإيرانيون الشعر، ويُقال إنّ كل الإيرانيين يجرّبون أيديهم فى كتابة الشعر، ولو مرّة واحدة على الأقلّ فى حياتهم.

فى إيران، من المُعتاد سماع أبيات من شعراء عاشوا من 600 إلى 900 سنة. يظهرون فى التفاعلات اليومية، على التليفزيون والراديو، حتى خلال الخِطابات السياسية. لكن للأسف، لا يؤدّى هذا الحماس الواسع النطاق للشعر إلى ثقافة قراءة قويّة. يعتمد استقبال الجمهور للأعمال الأدبية الحديثة على عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة، مع العديد من التقلّبات فى التاريخ الحديث.

على الرغم من الأعمال الفنيّة الكلاسيكية الغنيّة «القصائد بالتحديد»، إلّا أنّ الأدب الإيرانى الحديث عُمره أقلّ من مائة عام. إذا أخذنا فى الاعتبار أعمال صادق هدايت «1903-1951» فى الرواية ونعمة «نيما» يوشيج «1895-1960» فى الشعر كبداية للأدب الحديث فى إيران؛ عندها يُمكننا أن نميّز بين عاملين مؤثّرين فى تطوّره: الأوّل: مستوى الأُلفة والتفاعل مع أحدث الاتجاهات الفكرية والإنجازات الأدبية فى الغرب، والثاني: الانفتاح السياسى فى الداخل، الذى أتاح مناخا مناسبا لتبادل الأفكار ونشر الأصوات الجديدة.

الثورة الدستورية الشعبية

مهّدت الثورة الدستورية فى إيران «1905-1907»، والتى أسفرت عن إنشاء البرلمان وتأسيس العديد من الصحف والمجلّات، الأرضية المناسبة لتطوير ما يُسمّى بـ «الجيل الأوّل من الكتّاب الإيرانيين الحداثيين». وفى نفس الوقت تقريبا، أدّت عودة أوّل خرّيجين من الجامعات الأوروبية إلى إيران «بفضل التمويل الحكومي» إلى موجة جديدة من التحديث، إلى جانب ترجمة الآداب والفلسفات الغربية.

دفقت ثورة الدستور الشعبية دماء جديدة فى حركة التحديث فى جميع المجالات الفكرية والسياسية والأدبية فى إيران.. حيث ظهر فى هذه الفترة شعراء يكتبون بلغة سياسية صريحة ومُثيرة، وكانت القصائد أقرب إلى الشعر السياسى، بسبب المناخ الثورى السائد آنذاك. من هؤلاء الشعراء ميرزاده عشقى «الذى قُتل على يد آزلام الشاه رضا البهلوى عام 1925» ولاهوتى وعارف القزوينى وفرخى يزدى الذى تم تخييط فمه فى سجون الشاه رضا البهلوى بسبب قصائده المحرّضة ضد الشاه.

درَسَ كل من هدايت - الذى انتحر فى عام 1951 فى باريس - ويوشيج فى مدرسة سانت لويس الناطقة بالفرنسية فى طهران، وكانا على دراية بالأدب الغربى المعاصر. كان هدايت أوّل من ترجم أعمال كافكا وتشيكوف، وكتب مقدّمة طويلة ومفصّلة للطبعة الفارسية من قصص كافكا. ورسم فى قصصه ورواياته، الطبقة الوسطى الإيرانية فى العاصمة طهران من تجّار البازار والبورجوازية الصغيرة الحديثة.

كانت «البومة العمياء» «1937» وتُرجمت إلى العربية، تُحفة هدايت السريالية - السوداوية، أوّل رواية حديثة فى اللغة الفارسية - ردّا على مُجتمع مُضّطهد، ونموذجا للثورة الدستورية. كان راوى الرواية، كرمز للمفكّر الإيرانى الغاضب، يُدرك مدى «الهاوية المُخيفة» بينه وبين بقيّة المجتمع، وأنه يكتب فقط لـ«ظلّه على الحائط»، حتى يعرف ذاته بشكل أفضل.

الانقلاب والجيل الثانى

من 1941 إلى 1953، وبسبب احتلال القوات المُتحالفة خلال الحرب العالمية الثانية وإضعاف الحكومة المركزية الإيرانية، كان هناك ازدهار فى النشاط السياسى والمطبوعات المستقلّة.. بين عامى 1941 و1947، بدأت حوالى 500 صحيفة ومجلة فى النشر.. كما انعقد المؤتمر الأوّل للكتّاب الإيرانيين خلال نفس الفترة، فى صيف عام 1946. وكان كلّ من صادق جوباك، وبزرك علوى، وجلال آل أحمد، وإبراهيم جولستان، من أبرز الكتّاب الذين بدأوا حياتهم المهنية خلال هذه الفترة. وظهرت على إثرهم الروايات الواقعية.

كان لكل من هؤلاء الكتّاب البارزين فى ذلك العصر، التزاماته الاجتماعية والسياسية العميقة. بالإضافة إلى معرفة الأساليب والابتكارات الأدبية الحديثة من خلال قراءة أعمال لمؤلّفين مثل فولكنر وهيمنجواى وشتاينبك. على سبيل المثال؛ ركّز آل أحمد وشوباك فى أعمالهما على السلطة الأبوية والخرافات الدينية، وحاولا تصوير حياة العمّال والطبقات الدُنيا فى المجتمع الإيرانى.. وقد نشر بزرك علوى، وهو من بين صفوف حزب تودّه الشيوعى الإيرانى، أوّل كتاباته فى السجن. فقد عاصر علوى ثلاثة عهود «الشاه وأبيه رضا شاه والجمهورية وتوفى عام 1996»، وصوّر فى روايته «53 سجينا» الجوانب الشخصية والعاطفية لتجربة السجناء السياسيين وتجربته الشخصية فى معتقلات رضا شاه البهلوى.

انبثق الجيل الثانى من الروائيين والشعراء من وسط دخّان الدبّابات والمدرّعات التابعة للانقلابيين. وقد اشتهر هذا الجيل باسم «جيل الهزيمة» والمقصود هزيمة القوى الوطنية والديمقراطية أمام بطش قوّات الشاه محمد رضا بهلوى وحلفائه الاستعماريين..

فى ستينيات القرن الماضى، بدأ جيلٌ جديد من الكتّاب والشعراء فى الظهور، من الذين لم يكن لديهم حظ أفضل فى الوصول إلى الأدب الغربى وترجماته فحسب، بل استطاعوا أيضا البناء على تجارب الجيل السابق.

التخفيف التدريجى للأجواء السياسيّة القمعية بعد الانقلاب الذى موّلته وكالة المخابرات المركزية عام 1953، مكّن هذه الأصوات الجديدة من الازدهار. يُمْكن أن يُسمّى العقد قبل ثورة 1979 العصر الذهبى للأدب الإيرانى. حيث نما التأثير الاجتماعى والسياسى للكتّاب بشكل سريع خلال هذه الفترة، وحقّقت أعمالهم توزيعا هائلا - وأحيانا أكثر من عشرة آلاف نسخة فى إصدارهم الأوّل. ظهر الأدب الثورى الملتزم، الذى أخذ أحيانا الشكل التعبوى الشعارى بعيدا عن طبيعة الأدب، وظهر ما يُسمّى بـ«الرواية الواقعية».

ومن بين أبرز الأعمال المنشورة فى هذا العقد روايات مثل سافوشون لـ«سيمين دانشوار» زوجة جلال آل أحمد، وأمير لـ«هوشانج جولشيري» وجيران لـ«أحمد محمود»، وبالطبع محمود دولت آبادى، الذى يُطلق عليه نجيب محفوظ إيران، هؤلاء يُفضّل تصنيفهم بجيل الوصل بين الجيلين الثانى والثالث.

اتّصل جولشيرى بأحدث التطوّرات النظريّة والحرجة فى الأدب العالمى، مثل حركة نوفو الرومانية، وقرأ مُبكّرا أعمال مؤلفين مثل آلان روب - جريليت، ومارجريت دوراس، وخورخى لويس بورخيس فى جونج أصفهان، وهى دورية أدبية كانت تصدر فى أصفهان فى ذلك الوقت.

فى تُحفته، «الأمير» «1969»، ومن خلال تصوير التدهور الأخير لعائلة أرستقراطية، تمكّن جيلشيرى من تطوير إنجازات هدايت بخصوص الجوانب البنيوية واللغوية للرواية. فى حين تصوّر دانشوار، أوّل روائيّة إيرانيّة، فى تُحفتها الواقعية «سافوشون» «1969»، الفوضى فى أعقاب الاحتلال العسكرى لمقاطعة فارس من قبل القوّات المُتحالفة فى النصف الأوّل من عام 1943.. فى هذه الرواية، تصف المعركة البطولية لحياتها. البطلة الأنثى فى طريقها لحماية أسرتها ضد هذه الاضطرابات. إن تصوير Daneshvar للشخصيّات الحيويّة والعديدة فى روايتها، وتصويرها الديناميكى لفترة تاريخية حافلة بالأحداث، هو من بين الإنجازات البارزة فى الرواية الإيرانية فى تلك الفترة.

تدور أحداث «جيران» «1974» فى مدينة الأهواز فى جنوب إيران على خلفية الأحداث المؤدية إلى تأميم صناعة النفط. إنها قصّة خالد فى سن الرشد من انغماسه فى تَجاربه الجنسيّة الأولى إلى صحْوته السياسية. إن تصوير محمود لهذا التحوّل هو الإنجاز الرئيسى لهذه التحفة الواقعية.

فى خريف عام 1977، نظّمت جمعية الأدباء الإيرانيين «أمسيّات جوته للقراءة» بالقسم الثقافى فى السفارة الألمانية لمدة عشر ليال متتالية. وقد جمعت ليالى القراءة تلك أكثر من عشرة آلاف شخص، وتضمّنت 60 كاتبا تجادلوا ضدّ الرقابة والاضطهاد السياسى.

الثورة والحرب.. زلزال المجتمع

والأدب الإيراني

يُمكن اعتبار الثورة الإيرانية والحرب الإيرانية العراقية، أبرز حدثين قويّين أثّرا تأثيرا عظيما على الشعب الإيرانى والأدب الإيرانى بالتبعيّة. فبعد فترة دامت 40 عاما لم يشهد الإيرانيون خلالها أى حرب أو تحوّل عنيف فى حياتهم العادية. كان للثورة والحرب تأثيرهما الخاص على «سيكولوجية المواطن الإيرانى». وقعت الثورة فى مجتمع لم يكن يتصوّر أحد أنه سيُصبح دينيا إسلامية. كانت طهران قبل ذلك التاريخ تعيش كإحدى العواصم الغربية.

خلال الثمانينيات، مع الحرب الإيرانية العراقية التى استمرت ثمانى سنوات، والحدّ من الحريّات الذى تلا مُباشرة الثورة، وظهور القوائم السوداء بمعظم الكتّاب المشهورين، فقد الأدب الإيرانى الكثير من حيويّته وقوّته.. الحرب والمشاكل الاقتصادية صرفت الناس عن الأدب، وخلّفت الهجرة ووقائع النفى لكثير من الكتّاب البارزين وراءها فراغا كبيرا.

بصفة عامة، لم تأخذ الثورة الإيرانية نصيبها الوافى من الكتابة الأدبية. فقد عمدت السلطة السياسية الإسلامية إلى إنشاء مؤسّسات رسمية، لتدجين الكتّاب التابعين لأيديولوجيتها.

وسط هذه الأجواء، ظهر الجيل الثالث من الأدباء والكُتّاب الإيرانيين. وهم الشعراء والروائيون الذين وُلدوا فى خضم الثورة، أو مخضرمون عاصروا قسما من عهد الشاه وعهد الثورة والجمهورية. هؤلاء أصابتهم خيبة أمل، بعدما كانوا يعلّقون آمالا على الثورة التى انتظروها طويلا وناضلوا من أجلها فى سجون الشاه.

ظهرت فى كتابات هؤلاء بعد ذلك، قصص تدعو إلى نبذ العنف والخطابات الأيديولوجية من كل نوع، ولجأوا إلى التصوّف.

هذه الأجواء الكئيبة استمرّت إلى حد ما حتى عام 1997. وخلقت رئاسة خاتمى، التى جلبت حركة إصلاحية نشطة، موجة أخرى من المطبوعات الصحفية والمجلّات، مما أوجد أرضية خصبة لظهور أصوات أدبية جديدة.

استغلّ جيلٌ جديد من الكتّاب الشباب هذه الفرصة. البعض منهم، مثل حسين سنابور وزويا بيرزاد، حصلوا على إشادة من النقّاد وجمهور كبير تجاهل فى الغالب أدب السنوات السابقة. كما ساهمت الصفحات الثقافية فى الصحف، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الأدبية التى تموّلها المنظمات غير الحكومية، فى إعادة تنشيط المشهد الأدبى. مُنحت حوالى نصف الجوائز الأدبية لنساء بدأن فى الكتابة والنشر خلال تلك الفترة. كان هذا أمرا غير مسبوق.

هذا الاتجاه المتنامى، الذى توقّف أثناء رئاسة أحمدى نجاد «2005-2013» من خلال زيادة الرقابة وحظر العديد من المطبوعات والصحف المستقلة، تم إحياؤه بطريقة ما خلال العام الماضى «2014». إن تخفيف الرقابة واللوائح، إلى جانب شروط أفضل للصحافة المستقلة، قد أعاد بعض الحيوية الأدبية للإيرانيين.

الشوق لجمهور عالمي

ظلّ الكتّاب الإيرانيون يتوقون إلى جمهور عالمى أكبر خارج حدود اللغة، منذ أن كتب صادق هدايت قصّتين من قصصه القصيرة بالفرنسية.

لقد أدّت بعض موجات الهجرة الضخمة من إيران خلال الثلاثين سنة الماضية، وتواصلًا أوثق مع الدوائر الثقافية فى الخارج، إلى جعل الأدب الإيرانى الحديث - وترجمته إلى اللغات الأوروبية - يحظى باهتمام أكبر. ومع ذلك، فإن الدوافع الجيوسياسية لها دورٌ تلعبه. هذا الميل واضح فى بعض الأحيان فى عناوين الكتب نفسها، مثل «محور الشر» - ترجمة للقصائد والقصص التى كتبها كتّاب إيرانيون وعراقيون وكوريون شماليون، نُشرت هذه الأنطولوجيا فى عام 2007.

فى هذه الأثناء، تمكّن بعضُ المُهاجرين أو الجيل الثانى من الكتّاب الإيرانيين مثل آذر نفيسى ومرجان ساترابى، الذين يكتبون بلغتهم الثانية، من الدخول إلى التيار الرئيسى فى أدب البلدان التى تبنّتهم. ومع ذلك، فإنّ بعض النقّاد يتهمونهم بتقديم صورة غريبة وغير واقعية لإيران، مصمَّمة لتُناسب توقعّات وافتراضات الجمهور الغربى.

قال الكاتب والمترجم الإيرانى محمود حسينيزاد هذا الرأى خلال مقابلة أجريت معه مع بى بى سى فارسي: «كُتب تحمل صور العصور الوسطى من البربرية الشرقية، النساء المعنّفات، والأطفال المغتصَبين، والرجال المديونين، والمدن القذرة، والتعذيب الوحشى».

باستثناء هذا، تمكّنت بعض الأعمال البارزة لكتّاب إيرانيين بارزين من شقّ طريقها إلى اللغة الإنجليزية. يمكن لأى شخص مُهتمّ بقراءة الأدب الإيرانى الحديث أن يجد الآن مجموعة كاملة من الأعمال لأجيال مختلفة من الكتّاب الإيرانيين. وبالنسبة للوافدين الجُدد، فإن أفضل مدخل إليهم هى مجموعة مُختارات نُشرت فى عام 2006 بعنوان «أوقات عجيبة عزيزى»، وتضم هذه الأنطولوجيا قصصًا قصيرة ومقتطفات وأشعارًا جديدة من أكثر من 40 مُساهما من الكتّاب الإيرانيين المُعاصرين، وتعد بنظرة مُقتضبة للغاية على الأدب والثقافة فى بلد تمّ نسيان مساهماته الثقافية وتجاهلها منذ الثورة الإيرانية فى عام 1979.