بأقلام الفنانين

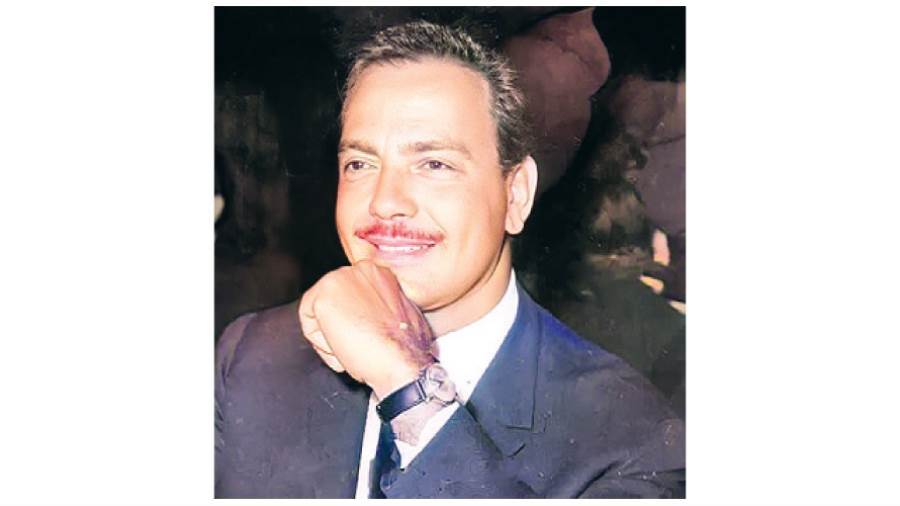

أنا رجل مشهور!

بشارة واكيم

عجبت كثيرًا لهؤلاء الذين يتكالبون على الشهرة!

وإني أراهم من العبط والبلاهة بحيث أرثي لحالهم.. ولكنني أحذرهم فقد كنت عبيطاً وأبله مثلهم.

وأحسب أنهم في انسياقهم في هذا التيار الجارف الجامح من السعي إلى الشهرة غير حاسبين حسابًا لنتائجها، فهم معذورون، هم يظنون أن الشهرة كلها عسل.. وربما أحسنوا بها الظن فحسبوها عسل نحل من أحسن درجة!

وهذا كلام فارغ.. وجنون أيضًا.. ألم تسمع بقصة ذلك الذي ينتحر ابتغاء الشهرة؟ وذلك الذي يسير على السلك ويلعب على الحبل رغبة في الشهرة؟

وذلك الذي يأكل الثعابين، ويبلع النار ويقرقش الزجاج في سبيل الشهرة؟

ولكن للشهرة متاعبها ومضايقاتها وبلاويها.

كتب علي أن أكون مشهورًا، وكان يجب أن أكون كذلك فإني من خدام المسرح منذ أكثر من 20 عامًا.. وظللت مشهورًا في نطاق المسرح، إلى أن ظهرت السخافة - أقصد السينما - وشاء الله لنجمي أن يلمع، أعمل إيه في نجمي بقى؟!

وتصورت أن الجمهور أصبح يشير إلي لا كلما رآني على المسرح أو الشاشة، فقط، بل إنه يفرض عليّ أن يضحك مني حتى لو كنت في الطريق؟!

فإذا ما سرت مع بعض أصدقائي أو أفراد عائلتى، واتخذت لنفسي وقار الناس الطيبين المحترمين أولاد الحلال، باظ علي هذا الوقار؛ إذا ما لمحني الناس، إنهم عندئذ يشيرون إلي ويلذ لهم أن ينسوا أن اسمي بشارة فيسمونني بأسماء أدوارى في الأفلام، ولعل القراء يذكرون أنني في فيلم طاقية الإخفاء أخذت دور (الأسطي عباس الذي أصبح (عباس بيه الغنى)، وأنني عندما اشتريت في الفيلم، سيارة في حالة غناي وثرائى، كتبت عليها مثل المحدثين يافطة كبيرة قلت فيها هذه سيارة عباس بك الغني قوي!!

مازالت هذه اليافطة في ذاكرة الجمهور يذكرها ويذكرني بها حين يراني في الطريق ويصيح: عباس بيه الغني قوي أهو!

إنني أفضل عندئذ لو ابتلعتني الأرض ولكنني أتذكر سريعًا أن الأرض لا تحب الرمرمة مثل كثيرين من الناس!

ولقد كنت أخيرًا في أحد الاستديوهات وكنت راجعًا إلى منزلى، فصادف هذا وقت خروج تلاميذ المدرسة المجاورة للاستديوهات، فإذا بهم يلتفون حولى، ويشيرون إليّ ضاحكين صائحين:

المضحك بتاع السيما أهو!

وكنت يومًا مع أحد الزملاء في حي سوق الخيط بالإسكندرية، لأشتري حذاء جديدًا، ودخلت محلًا، وطلبت حذاءً، وعرفني عمال المحل، فراحوا ينادون زملاءهم في المحلات المجاورة:

- تعالوا اتفرجوا.. بشارة واكيم بيشتري جزمة من عندنا!

وجاءت وفود العمال والزبائن، ليس هذا فقط، بل إن المارة في الطريق، لمحونى، فأقبلوا متظاهرين متفرجين!

تعطلت حركة المرور، واستجرت بالله وببعض رجال البوليس.

ثم هناك ألوان أخرى من متاعب الشهرة.

الفنان المشهور مثلي يادللي لايستطيع أن يشتري رطل جميز في الطريق، ولا يستطيع أن يأكل ساندويتش فول في محل عام!! ولا يستطيع أن يدخل محلًا عامًا يقابل فيه بالإكبار والاحترام دون أن يوزع البقشيشات قبل الابتسامات.

وهكذا.. هكذا!

هل عرفت لماذا تضايقني الشهرة؟

ياليتني كنت ألعوطًا من ألاعيط الله الزعران ولم أكن بشارة واكيم..!!

كدت أصبح لصة

فاتن حمامة

أقسِمُ بالله، وبزوجى عز الدين وبابنتى الصغيرة نادية أننى لست لصة وأن يدى لم تمتد فى يوم من الأيام إلى جيب منتج، أو مخرج؛ أو ممثل أو ممثلة من زملائى بشَرّ.. ولكننى فى بساطة؛ وصراحة؛ أعترف أننى منذ طفولتى كنت مصابة بداء السرقة.

وأننى كنت لا أكاد أتصيد فرصة تسنح لى حتى أشرع على الفور فى انتهازها.. فأدرس الموقف جيدًا؛ والطرق التى تؤدى إلى الفريسة، والوسيلة التى يمكننى اتباعها فى الانقضاض عليها..

وقد كنت لصّة ماهرة؛ لم أضع خطة لسرقة أى شىء إلا ونجحت نجاحًا أثار البيت كله.. ولكن الأنظار لم تكن تتجه إليّ أبدًا.. ومن ذا الذى كان يمكن أن يتصور أن هذه الطفلة الصغيرة التى لا تتجاوز الرابعة من عمرها ترتكب مثل هذا.

وكثيرًا ما كنت أسرق النقود من جيب أبي؛ أو حقيبة أمى لأنفقها فى شراء الحلوى والشيكولاتة واللعب التى كنت أدعى حينما أسأل عنها أننى خطفتها من صديقاتى.. ولكننى فى بعض الأحيان كنت أسرق فقط لمجرد إرضاء هوايتى، أو لمجرد أن أسلوبًا جديدًا للسرقة خطر ببالى وأردت تحقيقه.

ولم أقلع طبعًا عن السرقة إلا على أثر حادث صغير كان السبب فى انفضاح أمرى.

فقد حدث ذات يوم؛ وكنا نقطن فى شبرا، أن كانت الأسرة كلها ذاهبة لزيارة بعض الأقارب.. وبينما نحن نسير فى الطريق.. أنا وأخى فى المقدمة وخلفنا أمى وخالتى على ما أذكر.. إذا بى ألمح عربة صغيرة واقفة بجوار الرصيف وقد قبع فوقها تل من المشمش اللذيذ.

وما كدنا نقترب من العربة حتى كنت قد أحكمت الخطة فى رأسى تمامًا.

.. ومررت بالعربة كالطيف السارى دون أن يلحظ أحد ما حدث؛ أو هكذا كنت أظن.. وكان ما حدث أن يدى امتدت فى سرعة خارقة؛ وفى ثبات أيضًا إلى المشمش لتحول ثلاثة منه إلى جيبى الصغير، ولكن أمى- وكانت تسير خلفى- كانت قد لمحتنى لكنها كتمت الأمر تحاشيًا للفضيحة التى كان يمكن أن تحدث لنا فى الشارع.. ولكننا ما كدنا نصل إلى الأقارب الذين كنا فى زيارتهم حتى تلقفت خدى بين يديها وأخرجت المشمش من جيبى ليلتهمه أخى.. وكانت فضيحة!

ومنذ عرفت كيف أنطق اسمى وأنا أحس فى نفسى بدافع قوى يدفعنى لأن أصبح إنسانة مهمة.. وبأن الأنظار يجب أن تتجه إليّ، مَهما كلفنى ذلك من جهد.

وعندما كنت أجلس فى حجرة؛ وفيها أبى وأمى وبعض الناس، ويندمجون فى الحديث لدرجة أنهم يهملون وجودى بينهم كنت أصرخ فيهم فى عنف.. سيسكتون كلهم.. ولتتجه أنظارهم لى.. وفى ذات مساء؛ وكنت فى الخامسة كانت أسرتى، وأنا معها نشاهد أحد الأفلام السينمائية فى دار سينما عدن بالمنصورة (اسمها الآن سينما يدن).. وخلال فترة الاستراحة؛ وعندما أضيئت الأنوار حدث شىء غريب.. فقد هب الناس كلهم، وراحوا يسلطون أبصارهم عليّ، وهم يصفقون فى فرح؛ ويصيحون بكلام لم أفهمه وإن كنت أحسَسْت بما يحمل من معانى الترحيب البالغ بى.. وفجأة، ودون أن أدرك ماذا أفعل، وجدتنى أقف فى مكانى وأمسك أطراف ثوبى بكلتا يدى وأنحنى أمام الناس لأرد لهم ترحيبهم بى.. ولكن نفسى امتلأت غيظا حينما رأيت امرأة كانت تجلس أمامى تقف لسبب لم أفهمه لتسد الطريق بينى وبين جماهير المعجبين.. فزغدتها فى ظهرها فى غيظ، لتفسح لى الطريق، فالتفت إليها.. فإذا بها «السيدة آسيا».. وإذا بالناس يحيونها هى.. لا أنا.. بمناسبة فيلمها الذى كان يُعرض فى نفس الليلة.. والعجيب أنه فى اليوم التالى لهذه الواقعة وصل إلى أبى خطاب من الأستاذ كريم- وكان أبى قد أرسل له صورتى- يعرض عليه ترشيحى لتأدية الدور الذى قمت به مرة فى الفصل كله تأمره بالوقوف عقابًا له؛ وتنعته بأنه مجموعة من الحمير.. ووقف الفصل كله ولكننى لم أقف.. والتفت المعلمة إليّ وقالت وعلى وجهها مسحة من الاعتذار.

- أنا مش قصدى عليكى أنت.. أنا عارفة أنك بنت مؤدبة.

فقلت لها كالغاضبة:

- وأنا كمان مايشرفنيش أنى أقعد فى فصل تقبل تلميذاته على أنفسهن أن يوصفن بأنهن حمير!

وانقلب الاعتذار على وجه المعلمة إلى خجل.

وكانت النتيجة الطبيعية لهربى الدائم من المدرسة أن وجدت نفسى قبل نهاية أحد الأعوام الدراسية بحوالى الأسبوعين غير مشغولة بأعمال تمنعنى من مباشرة صفتى كتلميذة فقررت الذهاب إلى المدرسة ولكننى عندما جلست فى الفصل وسمعت الدرس، وفهمت المدى البعيد الذى وصل إليه جهلى، قررت الامتناع عن حضور الامتحان لأكفى نفسى شر السقوط.. ولكن التلميذات والمدرسات والناظرة ما كدن يسمعن بقرارى هذا حتى أحطننى وأصررن فى إلحاح ألا أنفذ هذا القرار أبدًا وألا أعترف هكذا ببساطة بهزيمتى.. فاقتنعت مجبرة.. وجاء الامتحان؛ وامتحنت، ونجحت بينما سقط نصف زميلاتى اللائى استثكرن عليّ أن أستسلم للهزيمة بسهولة!

ولكنى فى المعهد كنت أحاول- على العكس- أن أكون تلميذة مجتهدة.. لأن الدراسة فى المعهد تتفق تمامًا مع مواهبى مع طبيعة عملى.. ومع ذلك فقد كان هناك شىء يضايقنى.. فى المعهد وفى خارج المعهد.. فقد كان الجميع لا يزالون يعتبروننى طفلة رغم أنى كنت قد ودعت الخامسة عشرة؛ خصوصًا زميلتى العزيزة «راقية».

وقد تخرجت فى المعهد؛ وازدادت أعمالى السينمائية؛ وأصبحت نجمة وبطلة وزوجة وأمًّا.. ومع ذلك فهناك من الناس؛ من لا يزال يعتبرنى طفلة.. لا أدرى لماذا؟.. فلعل السبب هو أنى رأونى لأول مرة على الشاشة.. وكان عمرى خمس سنوات!!

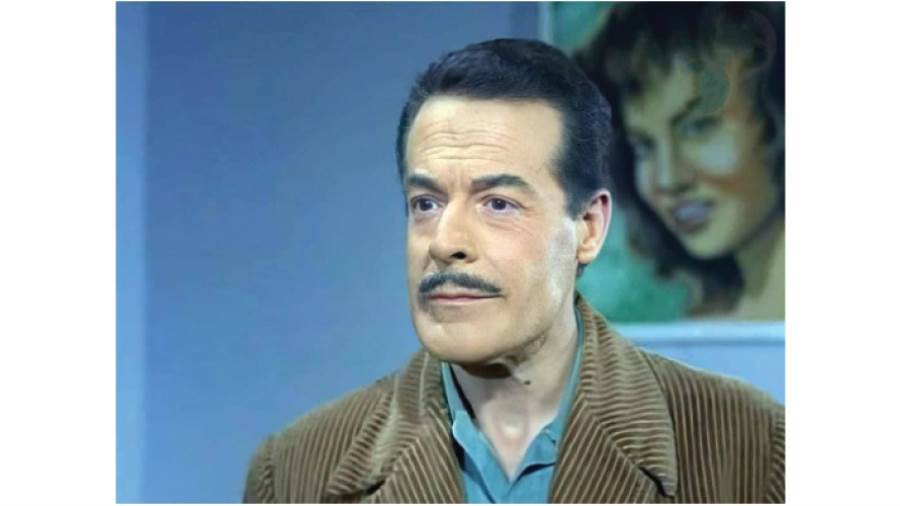

غرامى الأول!

عماد حمدى

أعترف أننى أحب زوجتى، وأخلص لها، وأننى حريص على تأكيد هذا الحب، وإثبات هذا الإخلاص لدرجة أنه لا يكاد يمر فى خيالى طيف امرأة إلا طردته فى قسوة، أو يقع بصرى على وجه امرأة وفى نيته أن يفتن به إلا ألقيت به إلى الأرض فى عنف.

ولكننى أعترف أيضًا- وأنا خجل- أننى خنت زوجتى العزيزة ذات مرة، قبل أن أتزوجها أو ألتقى بها، أو أعرفها بعشر سنوات كاملة، مع فتاة إيطالية هى الآن زوجة لرجل معروف، وأم لأطفال كبار.

فتاة كان اسمها «ماريا».

وكنت قد عرفتها ذات صيف، فى السويس.

ولا بُدّ أنها الآن قد ترهلت، وأن وجهها قد تغضّن بعض الشىء، ولعلها لا تزال تحتفظ بشىء من جمالها الذاهب ولكنها كانت- حين عرفتها- نموذجًا كاملاً للحُسن، والفتنة، والجسد الجميل.

وحين رأيتها- لأول مرة- وكانت بلباس البحر، أحسست بقلبى يدق فى عنف حتى يكاد يقفز من بين ضلوعى، وكانت المرة الأولى أيضًا التى أحس فيها بدقات قلبى، وأعرف فيها معنى الحب، فرحت أتلمس الطريق إليها، حتى عثرت على أحد الذين يعرفونها، ويعرفوننى، ورجوته فى إلحاح أن يقدمنى إليها، حتى عثرت على أحد الذين يعرفونها، فوعدنى بعد أن سخر من نار الحب التى تحرق أحشائى أن يفتح لى الطريق إليها، فى نفس اليوم.

وفى المساء قادنى إليها، وكانت تجلس بين مجموعة من الأصدقاء، ولم يكد بصرى يتصفحهم- وكانوا خليطا من الإيطاليين والمصريين- حتى أحسست بالخطأ الذى ارتكبته حينما سعيت إلى فاتنة يخطف حسنها أبصار الناس كلهم وتشد فتنتها قلوبهم جميعًا إليها.

ولكنها ما كادت ترانى، حتى انتفضت فجأة، وكان حبًا جارفًا قد اجتاح قلبها ثم أسرعت نحوى ترحب بى، وكأنها تعرفنى منذ عهد بعيد!

ولم أنم ليلتها بل قضيت الليل كله أمام المرآة، أعجب بنفسى، وبذلك الوجه الجميل الفاتن الذى ما كاد بصر ماريا يقع عليه حتى خرت ساجدة أمام فتنته الصاعقة!

وعندما جاء الصباح، ارتديت ملابسى على عجَل، وأسرعت إلى الساحل لألتقى بها هناك.

ثم لم يمر بعد هذا يوم واحد دون أن ألتقى فيه بماريا.

وغرقت فى حب ماريا لدرجة أننى رحت أبحث فى مكتبات السويس عن كتاب يعلمنى اللغة الإيطالية، حتى عثرت على كتاب صغير باللغة العربية يعلمك اللغة الإيطالية فى سبعة أيام ودفنت نفسى بين صفحاته سبعة أيام كاملة خرجت منها وأنا أشد جهلاً باللغة الإيطالية عمّا قبل!

ثم ابتعت كتابًا يبحث عن «الطريق إلى قلب المرأة» وآخر عن تاريخ إيطاليا القديم والحديث والإصلاحات التى أنشأها موسولينى.. ثم ثالثا عن الموسيقى الإيطالية.. ومختلف تطوراتها فى التاريخ.

رحت أدرس كل شىء عن إيطاليا وأهلها.. درست عادات الإيطاليين وتقاليدهم.. وآدابهم وفنونهم، وحتى أصناف الطعام التى يفضلونها!

وكنت أحرص دائمًا فى كل مناقشة تثار حول زواج المصريين بالأجنبيات على تأييد هذا الزواج، مدعيًا أن هذه هى الطريقة الوحيدة لإقرار السلام بيننا وبين الدول الأجنبية حينما نصبح خليطا من المصرييين ومن أبناء هذه الدول!

وقد جعلنى حبى لماريا أحب الإيطاليين كلهم رجالا ونساءً وأطفالا..!

وتماديت فى حبى لماريا لدرجة أننى بدأت أتحسّس مدى رضاء أسرتى عن هذا الحب، وما يمكن أن يتمخض عنه ورغم أن أسرتى كانت تقابل أسئلتى الملفوفة التى كنت ألقيها عليهم حول زواجى- وكنت لا أزال صبيا فى الخامسة عشرة من عمرى- بالسخرية وفى كثير من الأحيان بالازدراء إلا أن شيئا من هذا لم يكن ليثنينى عن عزمى فى أن أحقق الأمل الكبير الذى بدأ يملأ قلبى.

ولكننى رغم كل هذا لم أكن قد فاتحت ماريا بعد بغرامى بها، ولم أكن أعبأ بذلك، فقد كان كل شىء يدل على أنها تبادلنى نفس الشعور.

حتى جاء يوم قررت فيه أن أضع حدًا لكل شىء.. فقد كان الحب قد أضنانى، وكان جسدى قد بدأ يسقم، وأعصابى تثور لأى سبب وأحيانا بلا سبب، وعيناى تغرقان فى هالتين من الإرهاق.. فذهبت إلى ماريا وقد عزمت على أن أشرح لها ما أعانيه فى حبها، وأن أطلب منها فى بساطة أن تقبل الزواج منّى، ولم أكد أقترب منها. وكانت تقف على عتبة «الكابينة» التى تقطنها حتى وجدتها تغرق صورة صغيرة بقبلاتها الحارة.

وكدت أثور، ولكنها عندما أطلعتنى على الصورة كدت أجن.. فقد كانت صورتى.. وإذن فماريا تحبنى إلى هذا الحد البالغ.

وعدت إلى الصورة أمعن النظر فيها فشعرت بالحيرة تنتابنى.. فقد كان الوجه الذى كان فى الصورة حقيقة وجهى، ولكن الثياب لم تكن ثيابى، وتسريحة الشعر لم تكن هى نفس تسريحة شعرى، وكذلك «البوز» .. لم أتذكر أبدًا أننى صورت صورة وأنا بهذا الوضع.

ولاحظت ماريا هذه الحيرة التى تطوف بوجهى فسألتنى وهى غارقة فى الضحك:

- ألا يشبهك كثيرًا؟

وعندما سألتها عمن يكون أجابتنى بأنه خطيبها الذى كان قد سافر لمهمة خاصة إلى إيطاليا.. وأننى أشبهه لدرجة أنها كانت تحس فى كل مرة تلتقى فيها بى أنها معه هو.. لا معى أنا.. ولهذا كانت تختصنى وحدى- دون سائر المعجبين بها- بأحاديثها، ومقابلاتها!

وتركتها وأنا أحس بأننى أسير فى بحر من الخجل.. فقد فهمت فى النهاية أننى كنت خلال الفترة الطويلة التى عرفت فيها ماريا مجرد «صورة».

أنا.. قطة!

ماجــدة

أنا دلوعة.. وآخر العنقود.. ولذلك فإن أهلى كلهم لا ينادوننى أبدًا باسمى- لا الفنى ولا الحقيقى- ولكنهم يسموننى دائمًا «القطة».

ولأننى «قطة» فإننى لا أحب الخمول، بل أحب دائمًا الضحك، والرقص واللعب.

وأينما أكون، أثير حولى زوبعة من المرح تغمر المكان كله، لدرجة أعتقد معها أننى لو وجدت فى مأتم لحولته إلى فرح رغم أنف المشيعين والمعزين والمرحوم نفسه.. ولكنى- ككل القطط - أصبح أحيانًا بالغة الشراسة، حينما أحسّ بخطر يحدق بى، فأكشر عن أنيابى اللولى، وأشرع أظافرى الحادة، المصبوغة بالأكلادور الساكلامين.

وعندما كنت فى الرابعة عشرة، حينما كان قلبى قد بدأ يستيقظ، كنت أحس- ربما لجمالى، أو لفتنتى، أو لشىء آخر لا أعرفه، أننى قبلة أنظار الناس كلهم، خصوصًا الصبية الذين كانوا فى مثل سنّى، والذين كانت قلوبهم هى الأخرى قد بدأت تستيقظ..

وكنت لا أكاد أبرح مع زميلاتى باب المدرسة، وكنت تلميذة فى مدرسة البون باستير «حقيقة.. لا فشرًا» حتى يكتظ الشارع بالصبية المستيقظة قلوبهم، بعضهم يعلق على جمالى الفاتن بأسلوب ساخر، وبعضهم لا يعلق بشىء، وإنما يكتفى بالإعجاب الصامت يرسله إلى فى نظرات ملتهبة.

وفى بعض الأحيان كنت أحسّ، وأنا سائرة بين زميلاتى، بيد معجبة تشد طرف ذراعى، أو تزغدنى فى ظهرى، فيجتاحنى الغضب، وأستدير نحوها لأنشب أظافرى فى وجه صاحبها فأجده قد ذاب.

ورغم ذلك، فإننى أعترف بصراحة، بأننى كنت أحسّ حينذاك بموجة من الخدر اللذيذ تغمر أعصابى الفائرة.. لتهدئ من فورتها.

وأنا أيضًا فتانة!.. أو كنت فتانة وأنا طفلة.. وعندما كانت أختى - التى تكبرنى- تغرينى على سرقة الحلوى من أمى، أو الهرب من المدرسة، أو البيت، لم أكن أسمع لإغرائها، لا لأننى لم أكن أحب الحلوى، أو الهرب من البيت أو المدرسة، ولكن لأننى كنت أعتبرها فرصة سانحة لا يجب أن تفلت من يدى لأثبت كفاءتى فى الفتنة على أختى.. وإيقاعها فى شر أعمالها.

وذات يوم، حضر لزيارة أبى بعض الناس.. ولم يكن أبى يريد لقاءهم لسبب لم أعرفه، فاختفى فى حجرة نومه، وأقفل الباب خلفه بالمفتاح حتى لا يفضح سعاله وجوده.

وعندما أخبرنا الزوار بغياب أبى لم يقتنعوا، وأصروا على انتظاره، وعضلات وجوههم تنبئ بأنهم يبغون منه شيئا لا يريد هو تحقيقه لهم.

وبقى الزوار فى حجرة «الصالون» ينتظرون أبى على مضض، وبقى أبى فى حجرة نومه يكتم سعاله فى ضيق، وبقيت أنا فى صالة البيت، أتلمظ.. كنت أحسّ بشىء خفى فى نفسى يدفعنى لأن أقتحم الغرفة على زوار أبى وأنبئهم بالحقيقة.. حقيقة اختبائه فى حجرة نومه وهو يكتم سعاله.. ولكننى كنت مترددة لأننى كنت أقدر- إلى حد ما- فداحة الجرم الذى أوشك أن أرتكبه.. وظللت على ترددى حتى بدأ الزوار يتململون فى مقاعدهم فى ضيق وكأنهم يفكرون فى الانصراف، فإذا بأعصابى تفلت منّى فجأة، وإذا بى أصيح فى أبى وأنا حريصة على أن يصل صوتى إلى مسامعهم:

- بابا.. بابا.. الضيوف خلاص حيخرجوا.. اطلع بقى من تحت السرير.

وخرج أبى فعلاً من حجرة نومه، لا ليستقبل زواره، ولكن ليستقبلنى أنا بعلقة ساخنة، لا أزال أحس بلهيبها حتى الآن!!

الرجل الذى أحبه!

شاديـــة

فى صراحة وبلا خجل، أعترف بأننى أحب حبًا جنونيًا أكاد أغرق فيه حتى أذنى.. وأن الرجل الذى أحبه فنان مثلى، ونجم من نجوم السينما اللامعين.. وأنه أيضًا جميل جدًا، وطويل، وعريض، وبلا شارب يلطخ وجهه، بل إننى أعترف أيضًا أن قلبى لم يتفتح فى حياتى كلها لغير هذا الرجل.

وقد بدأ هذا الرحب حين ذهبت مع أسرتى ذات مرة- وكنت فى السادسة من عمرى- لمشاهدة أحد الأفلام السينمائية.. ورغم أننى لم أكن أفهم شيئًا مما يدور فى الفيلم من حوادث،إلا أن بطل الفيلم لم يكد يظهر على الشاشة وهو عارٍ تمامًا من ثيابه إلا من قطعة صغيرة من القماش يلفها حول وسطه ويثبت فى أحد جانبيها خنجرًا صغيرًا، ثم يبدأ فى تسلق أشجار الغابة التى يعيش فيها فى خفة كالقرود ثم ينتقل من شجرة إلى شجرة كالبهلوانات على أحبال متحركة، حتى كدت أذوب إعجابًا به.

ولم أكد أعود إلى منزلنا فى تلك الليلة، ثم أصحو من نومى فى صباح اليوم التالى حتى هرعت إلى حدائق أنشاص التى تحيط بالمنزل- وكان أبى يعمل موظفًا فى ذلك الحين فى أنشاص- ثم شرعت على الفور فى اتخاذ التدابير اللازمة لتحويل الجزء المحيط بالمنزل من هذه الحدائق، إلى غابة أستطيع أن أتنقل بين أشجارها كبطل الفيلم الذی أحببته بواسطة الحبال التى ظللت طوال النهار أحملها بنفسى فى أنحاء الحدائق ثم أربطها فى الأشجار.

ولكنى لم أكد أبدأ فى تسلق إحدى الأشجار ثم أتدلى الحبل المربوط فيها لأنتقل منها إلى الشجرة التالية حتى أفلت الحبل من الشجرة وسقطت مزروعة على رأسى فى الأرض.

ورغم أننى قمت من هذه السقطة وجسدى كله مفكك، ورأسى متورم، إلا أننى لم أعبأ بذلك، بل نمت فى هذه الليلة وعقلى كله مشغول بما يمكن أن أحققه فى صباح اليوم التالى..

ولكننى عندما صحوت فى الصباح، وصعدت إلى نفس الشجرة لأربط الحبل الذی أفلت منّى فوجئت بشىء جديد لم أحسب حسابه.. فقد كانت هناك خلية نحل لا أعلم بوجودها تختفى خلف مجموعة من الفروع الصغيرة، وبينما أنا أتنقل بين الفروع عثرت قدمى فجأة بهذه الخلية فثار النحل الذى يقطنها فى غضب وهجم على وجهى ليحيله فى دقائق إلى شىء أحمر منتفخ لا تفاصيل له.

ورغم أننى أقلعت فى الحال عن ممارسة هذه اللعبة الخطرة، إلا أننى ما زلت أحمل للرجل الذى غرقت فى حبه لدرجة أننى حاولت أن أقلده أجمل ذكرى.

وفى طفولتى كنت مغرمة بالزعامة، وعندما كانت بنات الشارع يختلفن على شىء.. كنت أقف دائمًا منهن موقف الزعيمة التى تفض مشاكلهن.

وذات يوم وكنت أقف أمام باب المنزل أبصرت بطفلة من الشارع تقبل نحوى وهى تبكى فى حرقة، وحين سألتها عن السبب فى بكائها قالت إن رجلاً لا تعرفه استوقفها فى الشارع وانتزع منها الحلق الذهبى الذى تعلقه فى أذنيها.. وحينئذ اجتاحنى غضب شديد وصممت على أن أستعيد حلق الطفلة من ذلك الرجل الخسيس ثم اندفعت فى الشارع والطفلة خلفى وأنا أهدد وأتوعد.

وبينما أنا مندفعة فى طريقى والطفلة خلفى ومن حولنا مجموعة من الأطفال يصخبون.. إذا بامرأة طيبة تعترض طريقنا وتربت على كتفى وهى تقول لى فى حنان: مالك يا حبيبتى؟!

فقلت لها وأنا لا أزال أصرخ:

- الراجل المجرم سرق حلق صاحبتى.

فقالت: حلق شكله إيه؟!

ثم مدت يدها تتحسّس الحلق الذهبى الذى أعلقه أنا فى أذنى واستطردت:

- زى ده..

فصرخت فيها وأنا لا أزال غاضبة فى حماس: آه.

فقالت وهى لا تزال تربت على كتفى:

- طيب معلهش.. روحى أنت، وحاجيب لك؛ حلق صاحبتك لغاية البيت.

وأحسَسْت بالهدوء يغمرنى لحديث المرأة الطيبة، ولكنى لم أكد أعود إلى البيت حتى فاجأتنى أمى بسؤال غريب:

- فين الحلق بتاعك؟!

وتحسّست أذنى فى دهشة لأجد أن حلقى أنا الأخرى قد ذهب.. نشلته المرأة الطيبة التى لم تعبأ بى ولا بزعامتى لبنات الشارع كله!

وفى طفولتى أيضًا كنت مغرمة بالغناء، وعندما حضر إلى مصر المغنى التركى الشهير منير نور الدين وأقيمت له حفلة تكريم حضرتها مع أبى، دعتنى إحدى صديقات أمى للغناء فى الحفلة، ولكنى ما كدت أنتصب واقفة حتى فوجئت بأبى يصرخ فىّ فى عنف:

- «كز سوسى لاما» أى لا تغنى.. باللغة التركية.

ولكن صديقة أمى أصرت على أن أغنى، ودفعتنى وسط المدعوين وهى تصيح بى وكذلك كل المدعوين: - «سولاما شرقة».. أى غنى، وغنيت فى تلك الليلة أغنية ليلى مراد المعروفة «بتبص لى كده ليه»، ولم أكد أنتهى من الغناء حتى تقدم منّى منير نور الدين وشد على يدى مهنئًا.. ثم ذهب إلى أبى وحاول أن يقنعه أنه يجنى على الفن جناية كبرى حين يمنعنى من الغناء.

ولم يقتنع أبى فى نفس الليلة، وإنما اقتنع بعدها بسنتين كاملتين.

ورغم أننى قمت بعد هذا ببطولة أفلام عديدة لا أكاد أحصرها عدًا، فإننى ما زلت أعتقد أننى لم أقم بعد بالدور الذى يرضى غرورى.. وهو دور الطفلة التى تلف حول وسطها قطعة من القماش مثبتا فى أحد جانبيها خنجر، وتعيش فى غابة لا يسكنها النحل!

قبض عليّ بتهمة السرقة!!

فريد شوقى

صحيح أننى شرير، وأن الدور الذى أؤديه على الشاشة فى كل فيلم أشترك فيه هو ضرب أبطال الفيلم والكومبارس وأحيانًا المخرج نفسه، إلا أننى لا أفعل هذا لأن هذا ما كان يجب أن يحدث؛ أو لأن هذا هو الدور الوحيد الذى يتلاءم مع شكلى والذى لا أستطيع أداء غيره (أرجو أن يلاحظ القارئ العزيز أن شكلى إلى حد ما جميل) ولكنى لأننى ألبّى نداء ثأر قديم بينى وبين رجل كان اسمه فهمى أفندى، وكان عمله هو صاحب وناظر ومدير إحدى المدارس الابتدائية كان هذا الرجل شرسًا وعندما كان أحد التلاميذ يخطئ خطأ يثير المدرس عليه فيجره إليه فى حجرته.. لا يلبث أن يصيح والتلميذ منتصب أمامه وجسده كله يرتجف، برجل آخر شرس أيضًا اسمه حسنى أفندى، وعمله هو ضابط المدرسة؛ لكى يشنف آذانه بالأوركسترا الخالد.. فيسرع حسنى أفندى بخلع حذاء التلميذ؛ وربط قدميه بأحد المقاعد بحبل غليظ ثم ينهال على قدمى التلميذ المسكين بعصا رفيعة.

وفى ذات يوم، وكان يوم خميس؛ وهو نفس اليوم الذى تعودنا أن نقيم فيه أنا وتلاميذ الحارة حفلة تمثيلية كبرى على بسطة العمارة التى أقطنها، بينما يتخذ المتفرجون أماكنهم على سلالم العمارة العليا والسفلى؛ لم تكن الرواية التى سنمثلها قد انتهت بعد، فانتحيت ركنًا من أركان الفصل، ثم أخرجت كراسة الإملاء ورحت أكتب منها على عجل ما يوحيه إلىّ فكرى من المحفوظات والقطع التمثيلية التى أذكرها ليوسف وهبى وجورج أبيض وفاطمة رشدى.. إلخ.. ولكننى لم أكد أبدأ حتى فوجئت بالمدير فهمى أفندى يدخل الفصل ومن خلفه حسنى أفندى، ثم يقول فى هدوء: طلعوا كراريس الإملاء الإنجليزى.. واكتبوا اللى حامليه لكم.

وما كاد المدير يبدأ فى الإملاء، حتى كنت قد عدت إلى نفس الموضوع الذى كنت قد بدأته.. موضوع فاطمة رشدى ويوسف وهبى.. إلخ.

واستغرقت فى كتابة التمثيلية حتى دوى صوت المدير قائلا: فول استوب.. أى نقطة.. ثم استطرد وهو يهم بمبارحة المنصة ليمر على التلاميذ قائلا:

- كل واحد يحط الريشة ويقعد ثابت.. وأسقط فى يدى.. ماذا أفعل؟

.. ولكن الناظر لم يمهلنى لكى أجيب على هذا السؤال.. فقد أشار إلىّ بيده وقال: اقرأ أنت اللى كتبته. ولما لم أقرأ شيئًا وجدته يخطف الكراسة من بين يدى ويتصفحها، ثم يلتفت نحو حسنى أفندى وهو يصيح فيه فى بهجة: الأوركسرا.. واضطررت آسفًا إلى إلغاء الحفلة فى ذلك المساء؛ لأن البطل- الذى هو أنا- كان قد عاد من المدرسة يحمل حذاءه على كتفيه، ليقضى الليل كله غامسًا قدميه فى حلة مملوءة بالماء الساخن ولكننى فى مساء الخميس التالى قررت أن أحدث تغييرًا هائلا فى المسرح الذى نعمل فيه، لكى أستعيد ثقة المتفرجين من جهة ولكى أسير بالمسرح نفسه فى سبيل النهوض والتقدم، فاستأجرت حديقة منزل الشيخ السادات الواسعة بالحلمية؛ حيث كنت أقطن واستأجرت مقاعد وموائد من محل فراشة معروف فى نفس الحى؛ وطبعت تذاكر الحفلة فى إحدى المطابع الرخيصة بعد أن حددت ثمَن التذكرة بقرشين واشتريت قطعة من البفتة كتبت عليها إعلانًا عن الحفلة وأعطيتها لتلميذين ليمرا بها بين شوارع وحوارى الحى.. وكان والد أحد أعضاء الفرقة يبنى دورًا رابعًا فوق منزله، فأقنعته (الابن لا الأب) بأن يسرق لنا بعضًا من الخشب الذى يكدسه الوالد فوق سطح المنزل لكى نبنى منه المسرح.. وأمّا المناظر فقد أعددتها من الورق الشفاف الملون الذى لصقته على جدران المسرح.. وأمّا الستارة فقد استعرتها من أمى وكانت ملاءة سرير كبيرة.

وبدأت الحفلة.. ولكن الفصل الأول ما كان يمر؛ ونشرع فى تغيير المناظر للفصل الثانى حتى فوجئت بأحد جنود البوليس يقتحم علينا المسرح ويلقى القبض عليّ وعلى ابن صاحب الخشب بتهمة السرقة. وباظت الحفلة طبعًا..

ولكننا لم نبقَ فى القسم طويلا، فقد عفا عنا صاحب الخشب عندما علم أن ابنه مشترك فى نفس الجريمة. وأطلق سراحنا نحن الاثنين.

المرة الوحيدة التى قبلت فيها الزواج!

أمينة رزق

فى حياة كل إنسان حادثة أو عدة حوادث لا يستطيع أن ينساها.. وعلى كثرة ما مر بى من أحداث، فإننى لا أستطيع أن أنسى هذه القصة، بل إنها ستبقى ماثلة فى ذهنى ما بقيت الحياة.

فمنذ عهد بعيد والكثيرون يتساءلون عن الأسباب التى دعتنى إلى عدم الرغبة فى الزواج، وكنت أتخلص منهم إما بالصمت وإما بتغيير موضوع الحديث.. ووجد الصحفيون فى هذا معينًا لا ينضب لموضوعاتهم الصحفية.. وعلى الرغم من أننى كنت أجيب إجابتى التقليدية: لقد تزوجت الفن.. إلا أننى أصبحت هدفا لراغبى الزواج حتى كرهت كل ما يتصل به، وأصبحت أرفض مقابلة أى إنسان أعلم أنه يرغب فى زواجى، حتى دون أن أسأل عنه أو أعلم من أمره شيئًا..

وذات يوم دق جرس التليفون فى بيتى، وكنا فى أول الصباح، فأسرعت أرد وقد ظننت أنها دعوة من الاستوديو للعمل، إذ لم أتعود أن أتلقى أحاديث تليفونية فى مثل هذا الوقت من الصباح الباكر إلا إذا كان الأمر مهمًا.

ورفعت سماعة التليفون وكان محدثى يدعونى باسمى مجردًا.. وظننته فى أول الأمر أحد الزملاء أراد أن ينهى إلى خبرًا مهمًا، ولكننى تبينت من لهجته أنه من أبناء الريف، ودون مقدمات طلب إلى أن أحدد موعدًا للقائه، فسألته عن السبب، فقال إنه يريد الزواج منى.

ومن عجب لم أستطع إنهاء المحادثة، فقد كان فى حديثه صرامة وقوة تشعران بإخلاصه، وبجدية الأمر بالنسبة له.. ورأيت نفسى أجيبه إلى طلبه، وأحدد له موعدًا فى نفس اليوم على أن يلقانى فى المسرح.

وعندما وضعت السماعة، لم يفارق صوته أذنى وأنا أتناول طعامى، وأنا أرتدى ثيابى، وكانت تأتى صورته على ذهنى لرجل مهيب، حديدى الإرادة.. وذهبت إلى المسرح مبكرة عن الموعد الذى تعودت الذهاب فيه، وكانت أعصابى ثائرة وأنا أنتظره، واعترانى لأول مرة إحساسى بالقلق.. وفجأة دخل على بواب المسرح وأخبرنى أن أحد الريفيين يطلب مقابلتى.

ودخل.. وكان كما تصورت.. فارع الطول.. قوى البنيان، فيه سماحة وأناقة، على الرغم من ملابسه الريفية، وعرفنى بنفسه، وكان فى صوته وعينيه ثقة وصدق حتى إننى لم أملك مشاعرى وكان حديثه يصل إلى قلبى مباشرة.

وتناول الحديث مسألة الزواج، ولأول مرة لم أبد رأيى، لأننى لو فعلت لأجبته إلى طلبه فورًا.. ورجوته فى أن يمهلنى أسبوعًا آخر أفكر فيه.. ولم يحاول إقناعى أو التأثير فى بل كان رده حاسمًا وقويًا «وهو كذلك».. وكأنه على ثقة من قبولى.. وقدم لى بطاقته وتركنى ومرت الأيام، وسألت عنه، وأخذت أوازن بين الفن والزواج، ولكنى لم أفكر فى صلاحيته هو لأنه منذ وقعت عليه عيناى كان قد كسب المعركة.

وأخيرًا استقر رأيى على الزواج، وبناء عش الزوجية، ورسم خطط المستقبل.. وانتظرته بصبر نافد لأنهى إليه قبولى.

وحل الموعد ولم يحضر.. ولكننى لم أيأس وظللت أنتظره، وأترقب حضوره وقد غرقت فى بحر من التكهنات، وانتهت بى تصوراتى إلى أنه قد غير رأيه، وأنه عندما رآنى بعيدًا عن أضواء المسرح خاب أمله وقرر العدول عن الزواج.

وحاولت أن أنساه، وأن أواصل سيرتى الأولى، وإن كنت أشعر بشىء من الضيق والهزيمة.

وفجأة رن جرس التليفون فى نفس الوقت من الصباح الباكر، وإذا بالمتحدث هو.. وكنت أظن أننى سأضع السماعة فى وجهه، ولكننى لم أفعل.. واتفقنا على اللقاء مرة ثانية.. وفى الموعد ذهبت إليه، وفوجئت به وقد غير زيه وارتدى بدلة أنيقة.. ولا أدرى لماذا جعلت أنظر إليه، وأطيل النظر.. ثم لماذا شعرت فجأة بأنه ليس الرجل الذى قابلته.

ووجدتنى أعتذر إليه عن قبولى الزواج منه، لأننى وهبت نفسى للفن، وللفن وحده.. واهتز بدن الرجل الضخم، واحمر وجهه، ثم نهض وتركنى من غير أن يضع يده فى يدى أو يحيينى حتى بإشارة.

وعلمت فيما بعد أن إحدى الزميلات - سامحها الله - أشارت عليه بتغيير زيه حتى يظهر بالمظهر الذى يعجبنى، وكان هذا هو سبب تأخيره ليعد زيه الجديد.. وكان أيضًا السبب فى تغيير رأيى فيه وفى العدول عن الزواج إلى الأبد.

كنست حجرات استوديو مصر قبل أن أصبح من المنتجين!

وحيد فريد

وراء كل فيلم ناجح عشرات الجنود المجهولين.. ولكن الجمهور لا يعرف لا أسماء الممثلين والممثلات، وقد يلحظ بعد ذلك اسم المخرج.. ولكنه لا يعرف هؤلاء الذين أعدوا لهم الفيلم وبذلوا من جهودهم وخبرتهم.. ولعل أبرز الجنود المجهولين فى صناعة الفيلم هو المصور.

وهذه قصة عميقة الدلالة، لرجل مناضل استطاع أن يقهر ظروفه وينتصر.

لم تمت أمى.. ولم يذهب أبى.. ولكنى كنت أبحث عن الحنان عند جدتى وعند الناس والأقربين منهم لى.. لقد تذوقت مرارة الألم والحاجة إلى العطف بعد أن ترك والدى بيته ليعيش فى بيت آخر ومع زوجة أخرى. وتولتنى جدتى.. ثم ماتت، وخرجت إلى الحياة أبحث عن الحياة.

قادنى عمى إلى استوديو مصر لأقضى أعواما أكنس حجرات المصورين، وأحمل بيدى الهزيلتين ما خف وثقل من قطع الماكينات ولأنظفه وأعده لأساتذتى الذين قادنى القدر إليهم، كنت أقطع الطريق من أول شارع الملك إلى ميدان الإسماعيلية على قدمى كل صباح لألحق بسيارة الاستوديو التى ستحملنى إلى حيث أكنس وأعد الآلات وأنظفها، ثم أحمل علب الأفلام إلى المعمل، وتذوقت مرارة الحرمان وألم الجوع وقسوة الأيام والحياة عامين بلا أجر فى استوديو مصر.

وبعد عامين.. رفضت أن أتقاضى خمسة وثلاثين مليما فى اليوم، وفضلت أن أظل بلا أجر.

وعدت أقطع الطريق على قدمى إلى ميدان الإسماعيلية.

ومرت الأيام.. وعينت فى استوديو مصر بمرتب قدره خمسة جنيهات، كمساعد ثالث للتصوير، وفجأة وجدت نفسى مساعدا ثانيا بعد أن ترك زميلى حسنى داهش العمل باستوديو مصر ليعمل فى السوق الحرة كمصور.. وبدأت أحس بقربى من الأساتذة محمد عبدالعظيم ومصطفى حسن وفاركاش، وعملت معهم جميعا مساعدا ثانيا للتصوير، وبدأت أتبين الطريق، وأرسم خطواتى إلى المستقبل، ولكن فجأة وأثناء تصوير فيلم «على مسرح الحياة» سقطت على يدى.. وكسرت، ونقلت إلى المستشفى لأقضى هناك شهورا فى العلاج، خرجت بعدها لأجد نفسى، حتى هذه الوظيفة التى أعتمد عليها، فقدت، وفقدت معها 725 قرشا كانت آخر أجر لى فى استوديو مصر.

وعملت مع الحاج مصطفى حسن مساعدا له فى الأفلام التى كان يصورها لحسابه.. وبدأت أشعر بالدفء.. فقد قفز أجرى إلى 35 جنيها فى الفيلم الواحد، وظللت أعمل معه حتى وصلت إلى أجر قدره 250 جنيها فى الفيلم.

ومرة أخرى.. ابتسم لى القدر، وصورت فيلم «ابن المشرق» بخمسمائة جنيه.. وصورت بعد ذلك حوالى 12 فيلما بهذا الأجر.

وجاء أنور وجدى ليسند لى تصوير أول فيلم كبير، وكانت الفرصة التى أثبت فيها وجودى كمصور، وبدأت أعمل بعدها فى عشرات الأفلام الكبيرة، وكان هذا فيلم «حبيب الروح».. وأخيرا كونت نفسى، ونزلت إلى ميدان الإنتاج.. وقدمت فيلمين من إنتاجى «عفريتة إسماعيل يس» و«ارحم دموعى».

وكلما خرجت من الاستوديو فى سيارتى ونظرت جوارى وحولى.. بدأت أعود إلى الأيام التى قطعت فيها المسافات الشاسعة على قدمى، ووجدت نفسى أفكر فى مشاكل الطلاق، ونتائجها التى يتحملها الأطفال المساكين.. فقط.

وقد أصبحت أبا ولى ثلاثة أولاد، أفضل ألف مرة أن أعيش معهم على حصيرة على أن أتركهم لرجل آخر يشرف على تربيتهم وتوجيههم.

قاضى أسيوط قدمنى للسينما

كمال الشناوى

إن قصة ظهورى فى السينما قصة عجيبة، تدخل الحظ فيها تدخلا مباشرا.. ولولا الحظ لكنت الآن مدرسا للرسم فى وزارة المعارف..

عشقت التمثيل وأنا لم أتعد العاشرة من عمرى.. وكثيرًا ما كنت أغلق على نفسى الحجرة وأقوم بتقليد بطل الفيلم الذى رأيته.

ومرت الأعوام.. وأتممت دراستى وعينت مدرسًا للرسم بوزارة المعارف.. ثم صدر أمر الوزارة بنقلى إلى مدينة أسيوط.. وحاولت كثيرًا أن ألغى هذا النقل ولكنى لم أفلح وسلمت أمرى لله وذهبت إلى أسيوط وبدأت عملى هناك.

وأراد ناظر المدرسة أن يقيم معرضًا للرسم وحفلة تمثيلية بالمدرسة فى آخر العام.. وبدأت أستعد للحفل.. أشرفت على طلبة جمعية الرسم بالمدرسة وقمت بإخراج تمثيلية صغيرة.

وجاء يوم الحفل.. وحضر عدد كبير من المدعوين من أصحاب الشخصيات الكبيرة.. الذين هنأونى بهذا النجاح «الباهر».

ومضى العام.. وحضرت إلى القاهرة لأقضى إجازتى السنوية.. وأحاول أن أجد حلاً لنقلى إلى القاهرة.

وذات مساء جلست مع بعض أصدقائى فى كازينو «سان سوسى» بالجيزة.. وبينما أتكلم مع أصدقائى.. جاءنى الجارسون ليهمس فى أذنى أن «البيه القاضى» عايز يكلمنى..

وفوجئت طبعًا بهذا الطلب الغريب.. فأنا لم أعرف فى حياتى قاضيًا.. والتفت حيث أشار الجارسون، فوجدت رجلاً محترمًا قد جلس غير بعيد عنا.. ينظر إليّ ويبتسم.. وعرفت فى الحال أنه قاضى محكمة أسيوط.

واستأذنت من أصدقائى.. وذهبت إلى حضرة القاضى الذى قابلنى بترحاب شديد.

وسألنى الرجل فجأة..

- أنت ليه يا أستاذ كمال مش عاوز تشتغل فى السينما؟!

وأجبت فى لهفة:

- أنا..؟! دا أنا با انتظر اليوم اللى اشتغل فيه بالسينما.

- حاجة عجيبة قوى.. دا أنا افتكرت أنك مش عاوز تمثل..

- أبدًا بالعكس..

- طيب أنا حا أبعتك لأحد أصدقائى وبعد يومين كنا مع الأستاذ نيازى مصطفى.. الذى طلب منى مجموعة من صورى أحضرتها له فى اليوم التالى مع مجلد كبير كنت أكتب فيه نقدى للأفلام المصرية والأجنبية.

ولم أحصل على هذا المجلد من الأستاذ نيازى حتى اليوم.

وكتب المخرج اسمى وعنوانى واحتفظ بصورى ومجلدى.. وودعنى قائلاً:

قريب قوى.. عشان فيه دور لك فى فيلم جديد.

وخرجت والدنيا لا تكاد تسمعنى.. وذهبت إلى أصدقائى أقبلهم واحدًا واحدًا وأزف إليهم هذه البشرى السعيدة.

ولكن - مع الأسف الشديد - مضى شهر وشهران وثلاثة ولم يرسل الأستاذ نيازى فى طلبى.. وبدأ اليأس يدب فى نفسى وقلت إننى لم أخلق لكى أكون ممثلاً.. فتدريس الرسم لطلبة وزارة المعارف خير وأبقى.

ونسيت هذه المسألة.. وذهبت ذات مساء إلى إحدى دور السينما.. وكان البطل يقوم بدور من نفس اللون الذى يعجبنى.. وحرك هذا فى نفسى غرامى الشديد بالعمل فى السينما.

وخرجت من السينما لأكلم الأستاذ نيازى تليفونيًا.. وما كدت أذكر له اسمى حتى صاح قائلاً:

- أنت فين يا أخى.. أنا بقى لى شهر با أدور عليك.. والورقة اللى كتبت فيها عنوانك راحت.. اسمع.. بكرة الصبح تروح استديو مصر، وامضى العقد اللى هناك باسمك وتعالى أنا عايز أشوفك.

تألمت وتعذبت فى سبيل إخلاصى

ليلى مراد

مرت بحياتى تجارب عديدة.. تعلمت منها الكثير، وأهم ما تعلمته الإخلاص، الإخلاص فى العمل.. والصداقة، والإخلاص فى الحب والزواج.. وسيعرضك هذا الإخلاص للألم والعذاب والظلم..

وياما تألمت واتعذبت واتظلمت.. ولكن الإخلاص فى أى حالة يؤدى بك دائمًا إلى نهاية سعيدة.

اسأل علىّ

كان قد مضى علىّ أربع سنوات لم أواجه فيها الجمهور إلا فى السينما، وكان عليّ أن أغنى لأول مرة بعد أربع سنوات أمام أربعة آلاف شخص.

وصممت أن أقدم أغنية جديدة، وقال أصدقائى إن هذا مستحيل، واخترت الأغنية، ولم تعجبهم، وصعدت لأغنى أمام أربعة آلاف نسمة وأنا أدعو الله مخلصة أن يوفقنى.

وغنيت بإخلاص فعلاً.. وتجاوب معى الجمهور، وكانت النتيجة أننى كلما وقفت لأغنى فى أى مكان طالبنى المستمعون بأغنية «اسأل علىّ» التى لم تعجب الذين حذرونى منها يوم اخترتها، ويوم صممت أن أغنى أغنية جديدة.

وقدم لى مرة أحد كبار الملحنين لحنًا لم يعجبنى، وجاءنى منتج الفيلم الذى أعمل فيه ليقول لى إن هناك ملحنًا صغيرًا- كان صغيرًا فى ذاك الوقت- يريد أن يعرض لحنًا للأغنية ولكنه لا يعرفنى وطلب منّى أن أقدمه لك، وجلست أستمع إلى الملحن وأعجبت به جدًا، وكاد الملحن يطير من المرح وهو لا يكاد يصدق أننى سأغنى لحنه، لقد أخلص فى عمله فوفق فى وضع لحن جميل، وأخلصت فى أداء اللحن فكان هو السبب فى نجاح الفيلم.. لعلكم تذكرون هذا الفيلم الذى كان من أهم أسباب نجاحه.. هذه الأغنية.

وجاءنى مرة منتج أصبح من المشهورين وكان يريد أن ينزل إلى ميدان الإنتاج لأول مرة، واختارنى لبطولة فيلمه وهو الآن يعلم أننى أتقاضى أجرًا قدره اثنا عشر ألف جنيه، جاء ليقول لى أننى نويت أن أنتج- وأنا أعرفه فقد كان يعمل مصورًا سينمائيًا - وقد اخترتك لبطولة أول أفلامى، ولكن حالتى لا تسمح أبدًا بأن أدفع لك هذا المبلغ الضخم، ولا أرجو أن يكون هذا سببًا فى امتناعك عن العمل معى.

وفكرت فى الأمر.. إنه زميل لى.

وكم كنت أتمنى أن يعمل الزملاء كمنتجين فهم أكثر فهمًا لهذه الصناعة وأسرارها.

وكل منتج من الفنيين أو الفنانين يطرد واحدًا من التجار الدخلاء الذين أفسدوا علينا هذه الصناعة، وقبلت أن أتنازل عن جزء من أجرى. وبدأنا العمل.. وكان كل من قبل العمل مع المنتج الجديد مخلصًا فى عمله يريد أن يعاون زميلاً له.

ونجح الفيلم كما لم ينجح لهذا المنتج أى فيلم قدمه فيما بعد، لقد اغتر بالنجاح، وظن أنه بأمواله التى جمعها من الفيلم الأول يستطيع أن يشترى النجاح لأفلام الأخرى، ولكنه نسى أن النجاح فى الفيلم الأول لم يكن إلا نتيجة إخلاص الذين تعاونوا معه وإخلاصه لهم، وقد عملت معه فى الفيلم الثانى- ولم يكن هو مخلصًا- فلم ينل هذا الفيلم ما ناله الفيلم الأول من توفيق ونجاح.

إن الإخلاص دائمًا يصل بك إلى نهاية سعيدة، فمهما تعذبت وتألمت لا تسمح بغير هذا من إخلاصك.

الجامعية التى طلبت يدى

عبدالسلام النابلسي

لا أعرف كيف حدث هذا!

قالت فجأة:

- أراهن يا سيدى أنك من عشاق الموسيقى؟!..

قالت لى ذلك عندما رأتنى أصغى فى شغف إلى عازفة البيانو.. فأجبتها:

- إن الموسيقى تريح الأعصاب.. ألا ترين ذلك؟!

- وهل نفسك معذبة يا سيدى؟!

- جميعنا نفوس معذبة.. وا أسفاه!

- ولكن لماذا نتعذب؟!

- تلك هى ضريبة الوجود..

- وما هو هذا الوجود؟!

- نحن.. والعقل.. والجسد..

- إنك تعصف بى.. تجعلنى أشك فيما كنت أعرفه من أشياء..

كان جمالها يضفى رونقًا عجيبًا على ما حولها.. جمال يتدفق مثل ينبوع خير يروى الظمأ!

وعلى قمة جبل من جبال «زيورخ» وهبنا جسدينا للعشب الحنون ورحنا فى مثل حلم جميل!!

وهبطنا من الجبل إلى شاطئ البحيرة، وهناك شاهدنا المحبين يتمتعون بحبهم البرىء تحت أنظار الناس وسمعهم، فالناس هناك قد فهموا جيدًا أن الحب إنما هو مظهر من مظاهر الإنسانية المجيدة، فنشروه وقدّسوه، وفهموا أيضًا أن الشعب الذى لا يعرف الحب يعرف الكراهية والبغضاء والحسد.. وهى آفات الفوضى فى الشعوب.

وعرفوا أن الحرية الشخصية حق مشاع وواجب محتم.

.. وهرولنا إلى تحت شجرة وارفة فى الغابة المجاورة، نحتمى من المطر الذى أخذ ينهمر، وفعل غيرنا من المحبين مثلما فعلنا، وانتشروا فى الغابة السعيدة يملأونها حبًا وهناءً.. يتراكضون ويتضاحكون.. ويختبئون.. وجلسنا نحن نشاهد تلك السعادة.

فألقت الجامعية الحسناء بمفاجآتها الكبرى:

- أنت بالنسبة لى.. أى الرجلين تفضّل أن تكون.. الرجل الزوج أو الرجل العشيق.. أريد أن أقول لماذا لا نتزوج أنت وأنا، أليس حبنا كافيًا للزواج.. إننى آراك إنسانًا مثاليًا رائعًا، عاطفة، وخلق، ومبدأ. وأنا.. كما أنا وكما تعرفنى.. فما قولك؟!

أذهلتنى المفاجأة وأسقط فى يدى، فالفتاة جميلة؛ بل رائعة الجمال، ويمكن أن تكون زوجة بديعة، ثم إننى وأنا أعلم علم اليقين أنها تحبنى، فما العمل؟!.. كيف أفهمها أن اللهو مع سويسرية شىء.. والزواج بها شىء آخر.. كيف أقول لها دون أن أمسّ شعورَها.. إن فتياتنا أيضًا جميلات، محبات، يصلحن لأن يملأن القلب ويملأن بيت الزوجية سعادة وهناءً، كيف أقول لها هذا وهى محدقة ترجو.. ساكنة تنتظر؟!

إنى أعترف.. فقد عجزت عن الرد فلم أجب.. ويظهر أن سكوتى كان ردًا بالرفض.. ومع هذا لم تشأ الفتاة الوفية أن تعكر صفو أيامنا الباقية.. فجعلت منها ذكريات عزيزة غالية!

وهأنا أقرأ رسالتها الأخيرة وأنا أكتب هذه الكلمة، وهى تقول فى آخرها:

«زوجى وطفلتى يودان أن يعرفاك، وأنا أقول لهما دائمًا أننى عرفت رجلاً حقيقيًا من الشرق.. أجل؛ فإنك لم تخدعنى أبدًا يا «أبسام»- هكذا كانت تسمينى- وإنى فخورة ومزهوة بمبادئك فى الحياة وفى الحب!»، ثم تقول: «نسيت أن أسألك عن زوجتك المقبلة.. أتراها لم تخلق بعد.!»..

إن قصتى معها.. مثل حياة الزهور.. قصة عطرة وقصيرة..

ولكنها حياة!!..

المخرج السابق الذى حاول أن يعلمنى

شكرى سرحان

أتاح لى المخرج حسين فوزى الظهور على الشاشة كأحد نجومها، ومن قبل علمنى المسرح أن أكون دائمًا فى خدمته وخدمة فنّى فى أى وقت وأى ساعة.

ودخلت إلى عالم السينما وحبى لفنّى يملك على مشاعرى، دخلت إلى عالم السينما وكل شىء فيها يكاد يكون غريبًا علىّ، وحاولت أن أعيش بما تعلمته فى المسرح وأن أدخل بهذه المُثل التى حملتها كفنان إلى السينما.

تعلمت أن أهب نفسى لفنى؛ لأننى أحببت هذا الفن، ومن أجله قطعت دراستى، ومن أجله أغضبت أهلى وتحمّلت ثورة عائلتى، ودخلت معهد التمثيل لأصل إلى خشبة المسرح وأكون أحد هؤلاء المشاهير، وتعلمت أن أحضر التدريبات للروايات فى المواعيد التى تحدد لى، وتعلمت أن أكون فى التاسعة والنصف وراء كواليس المسرح، حتى فى الأيام التى لم يكن فى الرواية التى تقدمها الفرقة أى دور، وذهبت بعلومى وعاداتى هذه إلى السينما.

وحدث أن تعاقدت للعمل فى أحد أفلام استوديو مصر، وصدرت إلىّ الأوامر لأكون فى الاستوديو فى الثانية ظهرًا، ولا بُدّ أن يرسلوا لى سيارة الاستوديو لتحملنى إلى هناك قبل الموعد- ولم أكن بعد قد أصبحت من أصحاب السيارات- وظللت أنتظر فى البيت، ساعة.. وساعة أخرى بعد الميعاد ولم تحضر سيارة الاستوديو، وبدأت أحسّ بالمسئولية الملقاة على عاتقى وما يترتب على تأخيرى من تعطيل للعمل داخل البلاتوه، وأسرعت أستقل إحدى سيارات الأجرة إلى استوديو مصر ودفعت للسائق أجرًا قدره خمسة وأربعين قرشًا ودخلت لأعمل، ولكن بعد ساعة من وصولى، ورغم أننى كنت أتعجل الذهاب إلى الاستوديو حتى لا أكون سببًا فى تعطيل العمل.

وما أن انتهى العمل حتى ذهبت إلى مدير إنتاج الاستوديو- وكان فى ذاك الوقت أحد المخرجين السابقين- ورويت له ما كان من أمر عدم إرسال السيارة لى حتى أحضر إلى عملى فى مواعيده وقلت له إننى ركبت سيارة أجرة بخمسة وأربعين قرشًا.. ولمّا كان هذا بسبب عدم حضور سيارة الاستوديو فيجب أن يدفعوا لى هذه القيمة.

ورفع مدير الإنتاج والمخرج السابق رأسه ليقول لى: «السيارة لم تحضر لتعود بك إلى هنا، وأتيت بسيارة على حسابك، أنت غلطان يا أفندم، ما دام السيارة ما جتش فى ميعادها انزل وروح مشاوريك الأخرى، وإذا كان أنت مهم بالنسبة للمخرج بتاعك حيدور عليك فى القاهرة كلها».

وتعجبت لهذا المنطق وقلت له: «يعنى أنا غلطان اللى جيت وكان قلبى على الشغل؟!»..

قال لى: نعم، ولذلك لن أدفع لك مليمًا، لو كنت مُهمًا ما كانت السيارة قد تأخرت عن موعدك، تعَلّم يا عزيزى. فهذه هى السينما.

وخرجت من مكتب المخرج السابق وأنا أتعجب لهذا المنطق، رجل يريد منّى ألا أتحمل مسئولية العمل ولا أشعر بها، ويريد من المخرج أن يبحث عنّى فى شوارع القاهرة وليتعطل العمل، وكل دقيقة تأخير فى السينما تساوى مئات الجنيهات.

ولم أحاول أن أستجيب للدرس فى حياتى السينمائية، وظللت أتبع تعاليم المسرح وأحافظ على مواعيدى.. وأطيع أوامر المخرجين مَهما كلفنى الأمر وتقدمت.. وأصبحت أعمل مع جميع الشركات السينمائية، وأصبحت لى سيارة، وأرغمتنى كثرة مشاغلى السينمائية أن أترك المسرح، ولكنى لم أنسَ أبدًا حبى لفنّى، وعشت هكذا حتى الآن أخطو دائمًا إلى الأمام، دائمًا أضع نصب عينى المبادئ التى تلقيتها فى معهدى، وتعلمتها فى المسرح، ولم أعبأ بأول حصة فى مَدرسة السينما، وأول درس ألقاه علىّ مدير الإنتاج والمخرج السابق.

واللطيف أننى تقدمت، وأصبح هذا حالى، أمّا مدير الإنتاج والمخرج السابق فقد أخذ بالدرس الذى كان يريدنى أن آخذ به، وعاد هو إلى الوراء، حتى شطب اسمه ولم يعد له مكان على صفحات كتّاب السينما. ولو أننى أخذت بنصيحته لكنت الآن فى خبر كان.

إنها أول حصة فى السينما أقدمها للذين يخطون إلينا، وقد يصبحون غدًا زملاء لى، لعلهم يتعلمون، أن رأس مال الممثل سمعته فقط وطريقة تعامله مع الناس.

الأصدقاء العشرة الذين علمونى السينما!

صلاح أبوسيف

لم تكن السينما قد استطاعت الوقوف على قدميها فى مصر حين فكرتُ فى الاشتغال بها، ركبتْ رأسى هذه الفكرة فسلكت كل الطرُق.. وحاولت كل المحاولات لأتعلم السينما أو أعيش فى الوسط الفنى.. ولكنى فشلت.. ودفعنى شعورى وحبى لهذا الفن أن أتجه إلى الصحافة الفنية.. ولكن الصحافة الفنية لم تكن تستطيع أن تسد حاجتى ولو بالقدر القليل، والتحقت بشركة الغزل فى المحلة الكبرى لأعيش واتجهت بكليتى إلى القراءة والتعلم من كتب السينما التى كانت تقطع منّى أكثر من نصف راتبى.

وصممت على أن أسافر إلى فرنسا لأستكمل تعليمى عمليًا فى الاستوديوهات.. بعد أن شعرت أن ما استوعبته من الدراسات النظرية كان كافيًا، ولكن كيف أسافر إلى فرنسا وأنا لا أملك مليمًا؟!، وبدأت هذه الفكرة تسيطر علىّ حتى كادت تفسد حياتى.. لا بُدّ أن أسافر وبأى ثمَن، وذهبت إلى أصدقائى العشرة لألقى إليهم بما يدور فى رأسى.. وكل منهم يعرف ما يدور فيه، وبدأ أصدقائى العشرة يفكرون فى المسألة كأنها تخص كلا منهم.. وقرروا أخيرًا أن يستغنى كل واحد منهم عمّا يزيد على حاجته بعد الأكل والملابس فلا تدخين ولا خمر ولا قهوة ولا شاى على أن يورد كل منهم ما كان يصرفه على هذه الحاجات لأمين الصندوق الذى انتخبناه حتى يتجمع عنده ما يلزم لرحلتى وقررنا أن المَبلغ اللازم مائتان وخمسون جنيهًا.. أربعة جنيهات على ظهر أى سفينة إلى مرسيليا، وجنيه للقطار حتى باريس.. وعشرة جنيهات أعيش بها على «الدُّقَّة» فى باريس لمدة عامين، وبدأنا نجمع المبلغ وأنا أقدّر تضحية أصدقائى وأحاول بين الحين والآخر أن أثنيهم عن عزمهم دون جدوى، ودفعنى هذا إلى التفكير فى السفر بنظرة أخرى على أساس المسئولية التى أتحملها.. ونجاحى وفشلى.. لقد كان هناك عشرة يترقبون ويترقبون دائمًا نتائج تضحياتهم.

وخلال هذا عاد المخرج نيازى مصطفى من ألمانيا.. وجاء إلى المحلة ليصور فيلمًا عن صناعة الغزل ودخل إلى مكاتبنا ولم يكن بين الموظفين من يعرفه، ولاهتمامى بالسينما؛ عرفته من أول وهلة، فذهبت إليه وقدمت نفسى وسهّلت له ما جاء من أجله.. وجلسنا نتحدث عن السينما.. حدثته فى عدة فنون حديث الكتب التى قرأتها وحفظتها، ودهش «نيازى» لأن يجد فى هذا المكان رجلاً يعرف شيئًا عن السينما.. وطلب «نيازى» من مديرى أن يسمح لى بالعمل معه كمساعد.

وكانت هذه هى الفرصة التى ربطتنى بنيازى مصطفى وجعلته يكشف عن مواهبى، وانتهى نيازى من إعداد الفيلم وعاد إلى القاهرة ليرسل لى أمرًا رسميًا لأستقيل من شركة الغزل وأعمل فى استوديو مصر، وذهبت لأعمل فى استوديو مصر.. ثم سافرت إلى فرنسا لأستكمل دراستى، وكنت هناك أحس أننى جئت إلى باريس على حساب زملائى العشرة ومن أموالهم التى اقتطعوها من حرمانهم من أهم الكماليات.. لقد كان فضلهم علىّ كبيرًا، وعلمونى أن المجتمع لا يزال بخير.. وأن فيه أناسًا يضحون من أجل غيرهم لا تربطهم بهم أى رابطة أكثر من الصداقة.. صداقة العمل.

وما زلت أعمل وأنا أحسب لهؤلاء العشرة كل حساب.. فإن كل واحد منهم ينتظر منّى الإجادة فى عملى.. وكل منهم يشعر أن هذا هو إنتاجه.. وأن اسمى هو اسمه.. فيجب أن يكون دائمًا فى تقدم.

إن التضحية قد تكون من أجل ابن أو أخ، وقد عرفتها حين كانت من أجلى كصديق فقط.

كافحت طويلاً فى الكباريهات!

حسن الإمام

عندما مات والدى عام 1935، قلت لا أريد أن يتحمل مصاريفى إخوتى، يجب أن أعمل وأكسب قوتى بعرق جبينى، والتحقت باستوديو مصر فى أواخر 1937 وكنت فى الوقت نفسه هاويًا فى مسرح رمسيس، وبدأت «كلاكيت» فى الأفلام وأترجم الحوار إلى اللغة الفرنسية، وأسافر مندوبًا مع الأفلام.. كل ذلك نظير مبلغ خمسة عشر قرشًا فى اليوم، يخصم منها أيام الآحاد والأعياد، وفى ذلك الوقت كان لأبناء الباشوات فى استوديو مصر حظوة وسطوة، فكنت ألاقى منهم الحرب الشعواء فاحتضننى أجنبى جاءوا به خبيرًا لاستوديو مصر، ولكن كان نصيبى الطرد بعد مؤامرة دبرها أبناء الذوات؛ لأنهم خافوا على الشاب المكافح العصامى من الظهور أكثر مما ظهر، وكافحت دون رياء أو نفاق أو تقبيل الأيادى وتفسير الأحلام، وكنت أتحمل فى شركة أفلام الشرق- أيام فيلم «نشيد الأمل» بطولة السيدة أم كلثوم- أن أنام فى المكتب وألتحف بالأفيشات حتى أتمكن من أن أقوم مبكرًا لأتمكن من الذهاب مع الفرّاش لشحن الأفلام فى مواعيدها.

وكافحت فى دور اللهو والكباريهات، وخلقت مَدرسة جديدة فى كتابة وإلقاء المنولوجات، وكنت فى النار ولكن لم أصب بلهيبها، وتقدمت وكلى عزيمة وإيمان.. فعملت مساعدًا لكمال سليم ونيازى مصطفى ويوسف وهبى وأحمد جلال، وكانت علاقتى بهم علاقة التلميذ بالأساتذة، أقرأ لهم، وأترجم وأستفيد منهم وأستنير بآرائهم لمدة عشر سنوات طوال، وأخيرًا قدمت أول أفلامى «ملائكة جهنم» الذى أحدث ضجة، وحين ظهر لى فيلم «ظلمونى الناس» فى أيام كانت الأفلام الكوميدية هى المزاج الأول للجمهور- وكان المنتجون يخافون من الدراما- أقبلوا علىّ لأقدم سلسلة أفلامى المعروفة التى أحبها الجمهور، وفرضت شخصيتى على الناس بفضل تشجيعهم لى؛ لأنهم قدروا أعمالى التى قدمتها من دمى وشبابى.

تقدمت دون مساعدة امرأة تظهر فى الحفلات، ودون أن أستدين المال أو أخلق الكوبينات أو أكتب وأقرر إنتاج فيلم حول مائدة خضراء أو من بين كئوس الخمر.

تقدمت.. ونجحت.. وكان لى الشرف العظيم عندما قدمت للستار الفضى الفنانة العظيمة فاتن حمامة فى أعظم أدوارها التى وقفت بها بين ممثلات العالم الأول.. وقدمت فريد شوقى وهدى سلطان وماجدة.. وأعدت محسن سرحان وحسين رياض إلى الستار الفضى. واستعدت لهما مجدهما وشهرتهما، وأبرزت عظمة أمينة رزق وقدرة زوزو نبيل.

وأخيرًا وبعد أن قدمت هؤلاء جميعًا بدأت أحاول أن أقدم شيئًا لأولادى، لقد عملت أكثر مما يجب من أجل الناس وأصدقائى، ولكنهم لم يحاولوا أن يصنعوا من أجلى شيئًا، ووجدت الدنيا من حولى فضاء.. ولم يبقَ لى فيها سوى ابنتى وابنى وزوجتى، وهؤلاء لهم حق أحاول أن أؤديه، ومستقبل أريد أن أجعله آمنًا بقدر استطاعتى حتى لا يمروا بالتجربة القاسية التى مررت بها فى فجر حياتى.