عاطف بشاى

كتائب قوانين «الحسبة»

للشاعر الراحل الكبير «صلاح عبد الصبور» كتاب هو «ماذا يبقى منهم للتاريخ» تعرض فيه لشخصيات «طه حسين» و«العقاد» و«توفيق الحكيم» و«المازني»، وكان السبب الرئيسى لكتابته ذلك الصراع الذى أثار جدلاً واسعاً فى الأوساط الأدبية والثقافية بين رواد «الحديث» ويمثلهم فى ذلك الوقت «صلاح عبدالصبور» وحراس «القديم» وهم من وجهة نظر «طه حسين» و«العقاد».. وكان هذان العلمان بعمادة أولهما للأدب العربى.. ونلقب الثانى بالكاتب الجبار.. والاثنان «طه حسين» و«العقاد» قد فرضا لهما سلطاناً على الأدب العربى.. ورغم أن «صلاح عبدالصبور».. لم يعترف لهما بفضل الريادة فى الأدب العربى.. فإنه لم يكن لهما عداء حقيقياً.. لكنه رأى فى موقفيهما غير الودى من تيارات الأدب الحديث حجر عثرة أمام تقدم العقل العربى مما جعله يقسو فى انتقادهما.

الجدير بالذكر أنه سبق «للعقاد» أن هاجم ومعه «عبدالقادر المازني» شعر أمير الشعراء «أحمد شوقي» وشاعر النيل الكبير «حافظ إبراهيم» ضمن كتاب اشتركا فى تأليفه هو «الديوان» الذى تناولا فيه شعريهما بالكثير من الهجاء والسخرية والاتهام بالجمود والتقليدية وانحصاره فى شعر المناسبات وعدم التطور والعجز عن مواكبة العصر وتحدياته.. فتدور الأيام دورتها.. وتجرى فى النهر مياه جديدة.. ويتهم «صلاح عبدالصبور» و«أحمد عبدالمعطى حجازي» العقاد بقسوة وكذلك «طه حسين».. وقد واجه «حجازي» العقاد بقوله الحاد الشهير: أنت ضيف على زماننا..

يرى «صلاح عبدالصبور» أن «طه حسين» نموذج لن يتكرر فى حياتنا الأدبية فى تنوع اتجاهاته وموسوعيته وإن كان هناك الآن قصاصون أفضل منه.. ومؤرخو أدب أصح اتجاهاً منه وعلماء باللاتينية والإغريقية أوثق معرفة منه.

أما رأى «عبدالصبور» فى قصة «دعاء الكروان» الشهيرة لـ«طه حسين» والتى تحولت إلى فيلم سينمائى رائع بطولة «فاتن حمامة» و«أحمد مظهر» ومن إخراج بركات.. فيتلخص فى أن عقدة القصة تقوم على فكرة غير محلية على الإطلاق.. حتى ولو استعار الكاتب شخصياته من حياة بادية ريف مصر.. إنها قصة الانتقام بالحب.. أو الانتقام حين يتصارع مع الحب.. وهى عقدة رقيقة ورشيقة.. فرنسية الشكل والأسلوب والفكر.. رغم هذه البيئة الصحراوية الريفية.. وبين هذا التناقض الغريب.. أو اللقاء الغريب.. وبين أسلوب القصة المتأثرة بالرواية الفرنسية الناعمة.. لم تستطع «دعاء الكروان» أن تحلق إلى أبعد من السنة التى ظهرت فيها.

وأضيف أنا إلى ذلك الرأى الذى أوافق عليه.. أن من أسباب تعلق جماهير السينما بالفيلم المأخوذ عن القصة يرجع بالتأكيد إلى البراعة التى عالج بها السيناريست الكبير «يوسف جوهر» سيناريو الفيلم وحواره الشجى الرشيق الذى استطاع من خلاله التأثير فى وجدان الناس.. ودفعهم إلى التوحد بشخصية «فاتن حمامة» بعاطفتى «الخوف» و«الشفقة» أهم دعائم التراجيديا فى منهج أرسطو فى تناوله لقواعد الدراما.

ويستدرك «صلاح عبدالصبور» مؤكداً أن «دعاء الكروان» رغم أنها لم تؤثر فى الرواية العربية إلا أنها من أوضح أعمال «طه حسين» دلالة على اتجاهه الثقافى.. إنه يضع إحدى قدميه فى الأزهر الشريف.. وقدمه الأخرى فى «باريس».. ومن المؤسف إنه لم يستطع أن يخطو بقدميه معاً.. إلا خطوات مضطربة فكان أسلوبه أكثر تأثراً بالأزهر الشريف.. وكانت أفكاره أكثر تأثراً «بباريس».

أما «العقاد» وعبقريته التى رأى فيها أدباء ونقاد عصره الكبار هى أثمن تراث فكرى جادت بها موهبته والتى يعدها «صلاح عبدالصبور» نمطاً خاصاً من التأليف الأدبى لم تعرفه العربية ولن تعرفه إلا إذا تكررت شخصية «العقاد» فى الحياة الأدبية فهو يراها ليست كتباً فى التاريخ فالمؤرخ الفاحص حين يجمع مادته التاريخية وحين ينسقها يتبع منهجاً إلى الحياد أقرب منه إلى التحيز.. فهو لا يقبل المادة التاريخية لأنها تستهويه وتوافق طبعه.. ولا يرفضها لأنها لا تروق له.. ولكن يزن كل حقيقة أو خبر بنفس الميزان المنصف الذى ينظر فى رواية المادة التاريخية ويناقش أشخاص الرواه.. ثم ينظر فى المادة التاريخية نفسها ويقيم من عقله ومن صورة العصر فى ذهنه ميزاناً آخر يعرف به مدى صدق هذه المادة التاريخية.

والمؤرخ الفاحص أيضاً يعنى بجوانب العصر كله من سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.. ويرسم من هذه العناصر كلها صورة متكاملة واضحة الخطوط موحية الظلال.. وهذه الصورة هى التى يتحرك الأشخاص فى ظلالها ويتركون على صفحتها الواسعة آثار خطاهم.

لكن العقاد لم يتبع هذا المنهج فى كتبه «العبقريات» وخطورة ذلك تكمن فى أن المادة التاريخية التى اعتمدت عليها الكتب مادة مضطربة تحتاج قبل أن يقيم عليها المؤرخ المعاصر دراسته التاريخية أن يحكم فيها عقله وثقافته وأن يلغى منها الكثير.. ولا يبقى إلا القليل.. إنه ينظر إلى المادة التاريخية دون مقياس أو ميزان حين يستعين بها فى كتابة عبقرياته فهو يقبل من هذه المادة ما يوافق هواه ورغبته لا ما يوافق البحث التاريخى المنصف ويرفض ما لا يوافق هذا الهوى وتلك الرغبة.. ولذلك كانت العبقريات كتباً غير تاريخية بالمعنى المتعارف عليه حين يكتب التاريخ.. أما فيما يتصل بالشعر فإن «عبدالصبور».. يرى أن نقد «العقاد» لـ«أحمد شوقي» فى كتابه الديوان الذى أصدره فى عام 1922 كان نقداً بالغ الحدة عالى الصوت.. ولكنه كان قليل الجدوى من الناحية الفنية إذ إنه لم يهتم بإبراز النظرية النقدية أو القيم الأدبية التى توجه هذا النقد.. بل لقد استعان «العقاد» بالسخرية أحيانا.. والهجوم العنيف أحياناً أخرى.. وقد استفاد «العقاد» من هذه المعركة النقدية ذيوع اسمه وبعد صيته.. ولكن هذه المعركة لم تضر «بشوقي».. وظلت للشاعر الكبير مكانته وأسبقيته وتفرده فى ميدان الشعر العربى فى القرن العشرين .

صدر كتاب «صلاح عبدالصبور» هذا عام 1961، وكان قد نشره فى سلسلة مقالات فى مجلة «روز اليوسف» هو لايزال شاباً.. وخلال عصر الكبار وعلى رأسهم «طه حسين» و«العقاد» و«توفيق الحكيم».. و«عبدالقادر المازني» الذين تولوا أمر القوامة على الحياة الأدبية حدثت كثير من التغيرات المهمة فى صورة الأدب العربى فقد ولدت القصة العربية القصيرة والطويلة.. ونمت وازدهرت وعرف الأدب العربى المسرحية بشكلها الحديث وازدهر النقد والفكر وأصبحت المقالة الأدبية فرعاً مهماً من فروع شجرة العمل الأدبى.. وكان لكل منهم نصيب فى دفع عجلة التطور.. وفى تغيير شكل الحياة الأدبية العربية.

ونحن لا يمكن أن نتصور على الإطلاق أن مناخ حرية الفكر.. وحرية التعبير وعدم وضع محاذير على العقل المبدع وعرقلة أى فكر مستنير هو المساهم الرئيسى فى دفع عجلة التطور.. إلى الأمام.. فالأصل فى الأشياء «الإباحة» وليس الحظر والتضييق والتربص والمصادرة والإقصاء.. واعتقال العقل الباحث عن الحقيقة.. بل بالتنوع والتعدد واحترام الرأى الآخر وقبول المغاير والمختلف ونسف قداسة المسلمات وكهنوت «السائد» و«المألوف».

ولعل الدليل على ذلك هو ما قاله «صلاح عبد الصبور» نفسه فى هذا الصدد وكأنه لا يصدق هذا الحجم الوفير من السماحة.. وسعة الأفق والليبرالية والمناخ الصحى والعقول الوضاءة بالمعرفة العميقة والنفوس الراقية الشعور والحس والضمير.. وأذكر فى تلك السنوات أن دار جدل متصل على صفحات الصحف بين الأستاذ «العقاد» وبينى كنت فرحاً به فمن أنا فى آخر الأمر حتى يسألنى سائل: ما أخبار المعركة بينك وبين «العقاد»؟! .. ولكنى وهذه شهادة للتاريخ ـــ كنت حريصاً خلال هذا الجدل كله أن أتصاغر فى خطابى للعقاد العظيم.. وإلا فكيف أنكر أيام حياتى هذه حيث كنت أقرأه مرتعد العقل والقلب.

وقد أراد أحد العاملين بالتليفزيون أن ينظم لقاء بين «العقاد» وبين أحد الذين ينتمون للتيار الشعرى الجديد.. وذهب ليسأل «العقاد» عمن يختاره لكى ينهض بمناقشته.. فاختارنى «العقاد» قائلاً: أريد أن أناقش هذا الولد فهو قد قرأ بعض الشئ فيما يبدو .. هو ليس جاهلاً.

ونقل إلى هذا الساعى فى لقائنا الخبر ففرحت به فرحاً كبيراً.. لولا أن عاجلت «العقاد» منيته.. وتذكرت عندئذ قول القائل: مناظرتك نظيرك.. وحمدت الله...»

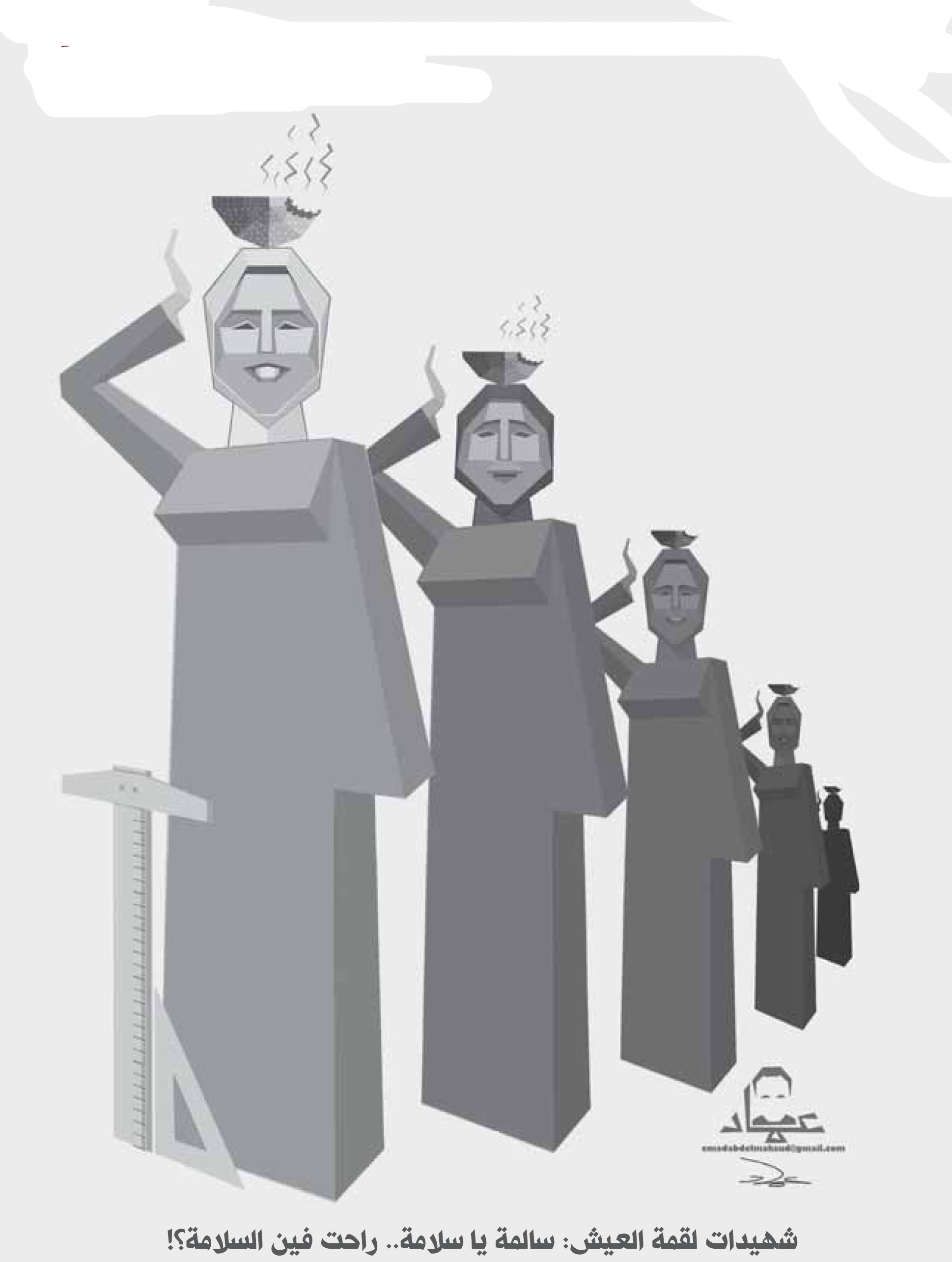

لا.. لم يعد.. «مناظرتك نظيرك» .. أصبح مناظرتك الآن هم كتائب قوانين الحسبة وقاعات محاكم الازدراء واغتيال الاجتهاد بدعاوى إهانة الرموز حيث تحاصرك الاتهامات من كل صوب وحدب فقد انضم إلى فقهاء الكراهية والتحريم ميليشيات المنابر من بعض كتاب وإعلاميين وصحفيين منتفعين يسميهم الراحل الكبير «نجيب سرور» «سحالى الجبانات» يحاربون جميعهم كل من يرفع راية أو شمعة تنوير.. داعين إلى قتل العقلية النقدية وتشييع جنازة العقل والتجديد.

أحال الدكتور «على عبدالعال» رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من د.«عمر حمروش» أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائباً آخرين لتجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية إلى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار وذلك لإصدار القانون الذى يعاقب كل من يهين أو يزدرى رمزاً تاريخياً.

وبما أن د.«يوسف زيدان» قد تجاسر بالبحث.. وتجرأ بأسلحة المعرفة.. وتهور على المحصن وحاول أن يقرأ بعض سطور التاريخ برؤية مخالفة فقد أصبح بموجب تلك الرؤية أول المتهمين.. وفى طليعة الثائرين على تقديم ما هو ليس مقدساً وفى مقدمة الناقدين لمن لا يأتيهم الباطل أبداً.. «صلاح الدين الأيوبي» و«أحمد عرابي».

ولأن المقصود هو قتل «الاجتهاد من المنبع» واجتثاث الفكر المناهض من جذوره.. فلا مجال على الإطلاق للمناظرة.. ولا مجابهة الرأى بالرأى الآخر ولا قرع الحجة بالحجة.. ولا سبيل إلى استيعاب الآخر «فالجحيم هو الآخرون».. أو إثارة الجدل الخلاق فالزمن ضنين والعقول متحجرة.. والنفس جاهلية.. والمياه راكدة.. والأوراق الصفراء باقية.. والنوافذ المغلقة تلفظ العصافير المغردة والسنابل الطالعة.

ألسنا فى ردة حضارية؟!..