مبادرة تنظم جولات فى شوارع المحروسة القديمة: «سيرة القاهرة» حكاية الألف مدينة

فاطمة الزهراء بدوى

«يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبى عليه الصلاة والسلام، كريم النسل، جد الحسن والحسين».. هكذا بدأت الفنانة هالة ياسر فى إلقاء نص بديع كتبته الأديبة شيماء أحمد غنيم.. هما عضوتا مبادرة سيرة القاهرة.. تغزلان من مبانى وشوارع العاصمة حكايات.

وضمن المشاركة فى الفعاليات الثقافية لملتقى القاهرة الدولى للحكى فى دورته الأولى على المسرح القومى بالعتبة.. تحكى الحكاية من بدايتها عندما أرسل الخليفة الفاطمى المعز قائده جوهر لفتح مصر، وقال له: «مصر يا جوهر، درة مكنونة، جوهرة مصونة، وبدونها ملناش سلطان». فقاد جوهر جيشه، وهزم الإخشيديين فى معركة كبيرة، ثم قرر أن يقطع علاقته بالعباسيين، ليدخل الفسطاط فى نفس الليلة.

ولم تمضِ فترة طويلة حتى قرر البحث عن موقع جديد للعاصمة، فاختار سهلًا رمليًا شمال الفسطاط، الذى أطلق عليه لاحقًا اسم المنصورية، نسبة إلى الخليفة المعز. وبنى جوهر هناك مدينة محصنة بخندق عميق، أقام حولها أبراجًا وحبالًا بها أجراس، وأنشأ الجامع الأزهر فى قلب المدينة، الذى أصبح مركزًا للعلم والدين.. ومن الأساطير الشعبية أن جوهر كان يُلقب بـ«حلواني»، وتردد على لسان المصريين أن من بنى مصر كان فى الأصل حلوانى، فى حين أنه كان فى الحقيقة قائدًا عسكريًا بارعًا.

وبلمستها السردية الآسرة، بلغت الحكّاءة عزة موسى قلوب المستمعين، فأنصتوا لها بعيون وقلوب معلقة، يذوبون فى تفاصيل الحكاية.. تحكى عن «ستو كان»، الفتاة التى أسرت قلب عاشقٍ لا يعرف للمستحيل طريقًا، فخاض من أجلها محاولات شاقة، حتى تَكفَّن بالكفن ليصل إليها فى حيلة جريئة بعد أن ضاقت به السُبل.. ومع كل خطوة يخطوها الأمير، كانت عزة تغير نبرات صوتها وتلون المشهد بإحساسها، فتنقله من قصة تُحكى إلى طقسٍ حى نابض بالعاطفة.. كانت تخلق بين كلماتها عالمًا من الألفة، يأخذ المستمعين من مقاعدهم إلى قلب الأسطورة.

تقودنا الحكايات للمدينة.. ولتاريخها وأسراره.. فالمدينة التى تبدو لنا تخفى فى داخلها عدة مدن.. وحكايات كثيرة.. حكايات يكشفها المشى فى دروبها.. فما حكاية مبادرة سيرة القاهرة.

مبادرة تكتشف أسرار المدينة

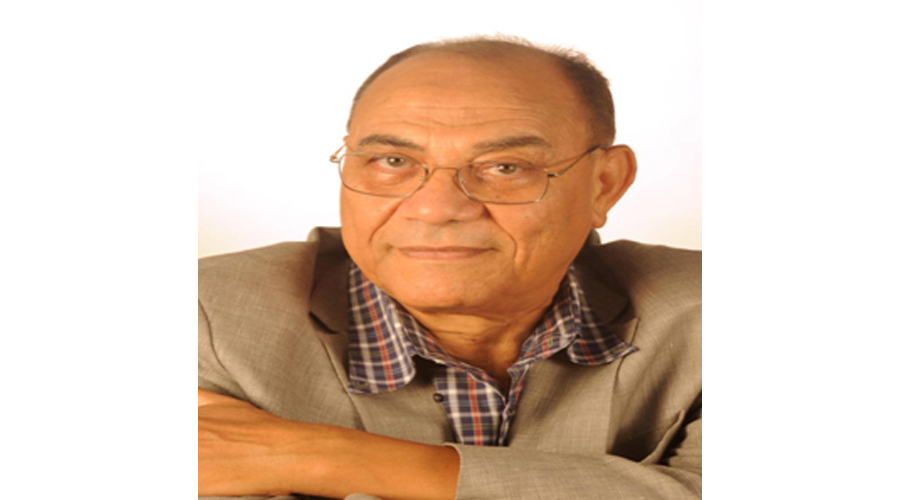

فى مدينةٍ تُخفى بين دروبها ألف مدينة، وُلدت مبادرة «سيرة القاهرة» بعد سنوات من البحث والإبحار فى تاريخ مصر القديمة، فى سبتمبر 2020 على يد الباحث فى التاريخ والتراث عبدالعظيم فهمى.

برغبة عنيدة فى إنقاذ الذاكرة من التآكل وتذكير الأحياء بما قاله الزمن ومضى.. حملت المبادرة هم تراث العاصمة، وسعَت للتوعية بجمالها المخفى خلف طبقات الغبار، عبر فعاليات حية: ندوات، جولات، ورش، تنظيفات تطوعية، وسلسلة إصدارات سيرة القاهرة.

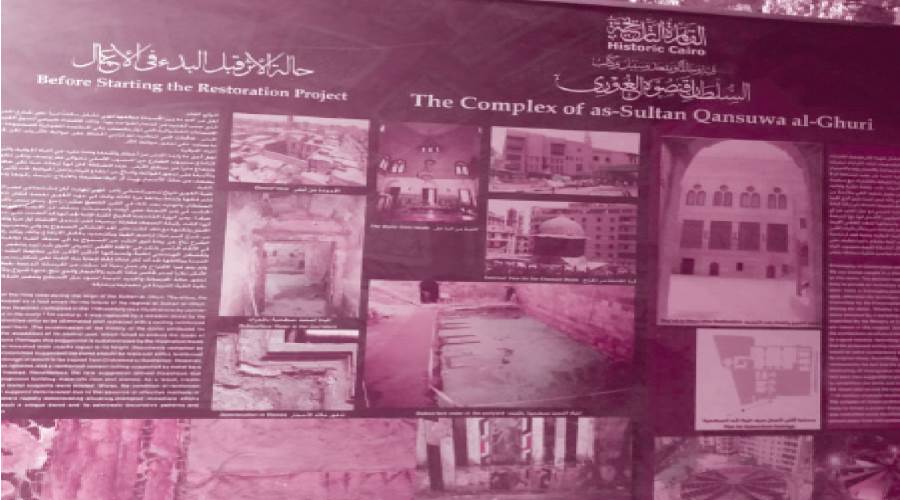

أطلقت سلسلة وثائقية رفيعة بعنوان «من دروبها العامرة»، ضمت أفلامًا منها: الحطابة، القربية، سكة بير المش، الست مسكة، الركبية، ذاكرة الحجر، درب قرمز، الصناديقية، المغربلين، الحبانية، وغيرهما.. وأنتجت المبادرة أيضًا سلسلة «حكايات أهل القاهرة» التى أنطقت الحجارة بلسان سكانها، كما فى فيلم «صحاب الدرب».. كل خطوة فى «سيرة القاهرة» هى محاولة لربط الناس بماضيهم، واستعادة ما فقدته المدينة من دفء، ووعى، وحكايات.. «روزاليوسف» تجولت فى «تمشية الغورية» وسارت بين ظلال التاريخ وروح الحكاية، من باب زويلة، إلى صدى جامع المؤيد شيخ وشارع الخيامية، ومرورًا إلى سبيل طوسون باشا حتى استقرت بين ملامح السلطان الغورى وحكايات الحارة، وفى كل زاوية تهمس المدينة بسرٍ من تراثها.. إليكم التفاصيل:

عند عتبة باب زويلة تبدأ الحكاية

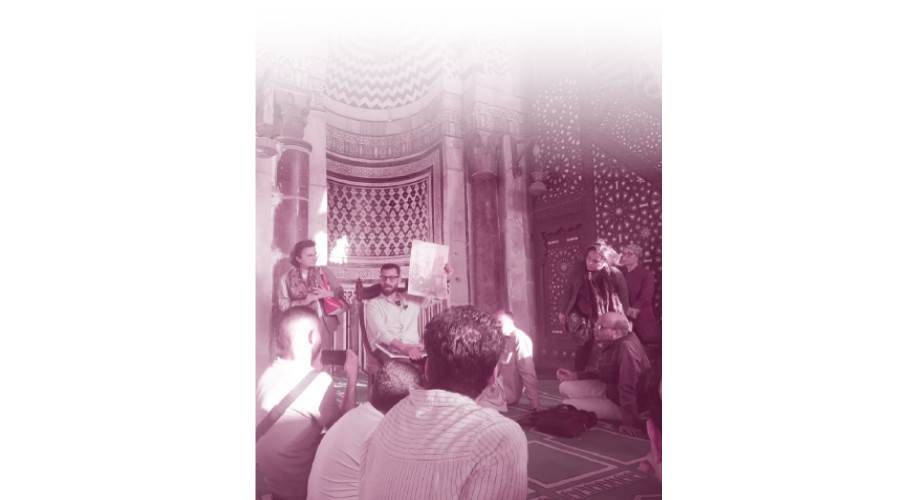

فى حضرة التاريخ، وتحت عيون باب زويلة، تجمع العشرات من أماكن متفرقة، يحملهم الشغف.. فى وسطهم وقف عبدالعظيم فهمى، كحكّاء يروى لهم كيف كانت القاهرة تُبنى بالحجر والحكاية معًا.

تحدث عن أحد أبهى شواهد العمارة الحربية الفاطمية، يقف شامخًا منذ عام 1092م كأنما يحرس ذاكرة المدينة، وذلك بأمر من بدر الجمالى فى عهد الخليفة المستنصر بالله.. يحيط به برجان مستديران يضمان بينهما مدخلًا مهيبًا، استُخدم لاحقًا قاعدة لمئذنتى جامع المؤيد شيخ، فى تناغم معمارى نادر بين الفاطمى والمملوكى.. وفى ظلاله، تتابعت الحكايات من احتفالات إلى محاكمات، حتى صار مسرحًا للتاريخ لا يغيب عنه المجد ولا الدم.

جامع الصالح طلائع وقصص رأس الحسين والتشيُّع

«واقفين عند مسجد الثلاث خمسات»، هكذا قال فهمى، من أمام الصالح طلائع، جامعٌ كُتب له الخلود فى ذاكرة القاهرة، أُسس فى سنة 555 هـ على يد الصالح طلائع، آخر وزراء الدولة الفاطمية، فاستحق لقبه الشعبى «جامع الثلاث خمسات».. تحيط به القصص، وتعددت عنه الشهادات عبر العصور.. قال عنه المؤرخ تقى الدين المقريزى إنه من أعظم أبنية ذلك العصر، ودرسه المستشرق كريزويل بتمعن، وأعاد ترميمه السلطان «فرج بن برقوق» فى بدايات حكم المماليك الجراكسة، وعرف الشارع المحيط به أيامًا نابضة بالحياة.

وقدّم عبدالعظيم فهمى صورًا نادرة التقطها مستشرقون تُوثق زحام الحياة حول الجامع، من قيصاريات التجارة، إلى «الربع» الذى كان مساكن بسيطة للبسطاء، وحتى المقبرة القابعة خلف الجامع، والتى ارتبطت برواية تُشير إلى دفن رأس الإمام الحسين فيها، رغم اختلاف التواريخ بين بناء الجامع (555 هـ) ودخول الرأس الشريف إلى القاهرة (549 هـ).

داخل الجامع، تبدأ الحكايات فى الانكشاف عبر الحجارة.. الأعمدة التى تسند سقفه العتيق وتنتمى لحضارات متعاقبة: رومانية، ويونانية، ومسيحية.. وأحد الأعمدة يحمل رمز «السلة والأربع حمامات»، وهو نقش دينى كان يُستخدم فى الكنائس البيزنطية.. وبين أركان الجامع، تسكن قصة الخليفة الفاطمى الظافر بنصر الله، وعلاقته الخاصة بوزيره نصر بن عباس الصنهاجى، مما جر على والده متاعب كثيرة.. أما نساء العصر الفاطمى، فكان لهن دورٌ خفى لكنه عظيم، كُن يُعرفن بـ«الجهات العليا»، وحين اشتدت الأزمة السياسية، قطعت كلٌ منهن خصلة من شعرها وأرسلتها فى رسالة، فى فعلٍ رمزى بالغ الدلالة، سجّله المقريزى حين أشار إلى خروج الظافر فى حدادٍ يرتدى الأسود، وتحدث عن مشهد النساء وهن يشققن ثيابهن.

ويُكمل سرده لكل ما يخص الجامع ومنبره وزخارفه، التى تبوح بأسرار التشيع فى تلك الحقبة، وعن ست الملك التى كانت من أقوى النساء فى تاريخ الفاطميين.. فى تفاصيل السقف المصمم بعناية، تتداخل رموز مذهبية وتاريخية، تُشير إلى ما تبقى من الدولة الفاطمية فى شوارع القاهرة، من أثر الصوفيين «البهرة»، الذين ينتمون إلى المستعلى بالله، أحد خلفاء الفاطميين، إلى طائفة النزارية التى اشتهرت خطأً بلقب «الحشاشين»، وكلا الفرقتين لا تزال لهما جذور فى القاهرة.

من جامع المؤيد شيخ إلى أسواق الغورية وصولًا إلى جامع المؤيد شيخ، تلك البقعة التاريخية التى تشهد على عظمة حضارة المماليك، بدأ عبدالعظيم فهمى فى شرح التفاصيل الدقيقة التى تحيط بهذا المسجد، مُشيرًا إلى الخط الكوفى الذى يزين جدرانه الداخلية.. هذا الخط المميز يعد من أقدم أساليب الكتابة الإسلامية، ويعكس روح تلك الحقبة.. قائلًا: إن المصريين أطلقوا على هذا المسجد لقب «الجامع الحرام»؛ بسبب قدسيته وطهارته التى كانت تشع من كل ركن فيه.

ولما دخلنا إلى المقصورة الخشبية الشهيرة التى تُسمى خشب الخرط، أشار إلى النقش التأسيسى الذى يزينها والذى جاء فيه: «أمر بإنشاء هذه المقصورة مولانا الأشرفى الكريم العالى السيفي»، فى إشارة إلى السلطان الأشرف قايتباى الذى حكم فى أواخر عهد المماليك الجراكسة.. وعند الجهة المقابلة، لفت فهمى انتباهنا إلى مقبرة السلطان، وهى تمثل جزءًا من المعمار المملوكى المهيب، حيث كان المصريون فى تلك الفترة يفضلون أحد الإخوة على الآخر فى السلطة أو الجاه، وهو ما يتجسد بوضوح فى قصص مثل قنصوة الغورى.

توجهنا بعد ذلك إلى الساحة الكبيرة للمسجد، حيث جلسنا على السجاد الأخضر، لاستكمال حكايات فهمى التى أخذتنا فى جولة عبر التاريخ.. بدأ يتحدث عن القطب، الذى كان يُعين لتوزيع الأولياء على مناطق القاهرة المختلفة، وفقًا لمبدأ حماية كل منطقة بواسطة ولى صالح.. حكى لنا قصة تاجر كان يسعى ليصبح وليًا، فنصحه أحد الرجال بأن يُقبل يد أول شخص يخرج من المسجد، وعندما خرج شخص لابس ثوب الصوف، قال له «اذهب فقد وُلِيت على الدرب الأحمر».. هذه الحكاية تحمل فى طياتها رسائل موروثة عن الولاية التى لا تأتى بأمر البشر، بل بتقدير من الله. وأيضًا تذكر تكرار أسطورة الخضر، ذلك القطب الأكبر الذى لا تكتمل الولاية إلا به، ليبقى رمزًا من رموز الحكمة الدينية.

ثم قادنا فهمى إلى سبيل طوسون باشا فى الغورية، تلك المنطقة التى تتناثر فيها الأسواق القديمة، وكانت يومًا ما تشهد على الحياة اليومية لأهالى القاهرة.. تحدث عن حوش الصوفية، الذى يضم سبع أو ثمانى منشآت، ثم انتقل للحديث عن شارع الأعظم، الذى كان يمتلئ بالحرفيين والتجار مثل الطرابيش، والشوايين، والشرائحيين.. ذكر أيضًا سوق العلاليق، التى كانت يختص ببيع العرائس والخيول، بالإضافة إلى سوق القلعيين، حيث كانت تلك الأسواق تُمثل مشهدًا حيًا من حياة المصريين.

ويروى أن ذلك الزحام الشديد كان سببًا فى أن المستشرقين عند زيارتهم يعتقدون بأن المدينة كانت فى حالة احتفال أو مولد.. كما تناول أيضا تفاصيل عن السلطان قنصوه الغورى، والمعارك الشهيرة التى خاضها، موضحًا أبعاد الصراع بين المماليك الجراكسة والعثمانيين، وواقعة الريدانية الشهيرة، ثم اختتم حديثه بالقصة المؤلمة عن زوجة الغورى، فاطمة، التى كانت جزءًا من حكاية الخيانة الشهيرة، مما أضاف لمسة إنسانية درامية إلى سياق الأحداث.